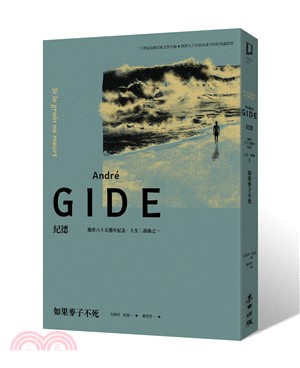

商品簡介

一位因日記撼動整個歐洲的大師。

善與惡的永恆辯證 啟發卡繆、沙特、德希達等名家

法國首席文學大師最具代表性的裸裎自剖

重量導讀|阮若缺(法國學術榮譽騎士‧政治大學歐洲語文學系教授)

=內容簡介=

「人們希望孩童的心靈僅是透明而純淨,

我從小卻只在自己身上看見醜陋與邪惡。」

以書信與日記聞名的紀德,步入中年後再次提筆,寫作一部小說體裁的自傳。他從童年時代開始說起:教會記憶、讀書經驗、永遠蒼老的祖母、與堂姊一起嬉耍的回憶、因為「壞習慣」而被趕出學校。以及與同性友人密切的友誼、偕王爾德同遊異地,為了心靈救贖而締結的婚姻。

紀德很早就意識到自己身上的「惡」。面對象徵著道德束縛的嚴謹母親,他童稚的心靈不斷感受到欲望的召喚,腦中持續冒出對傳統觀念的質疑,更對禁忌的同性之愛暗生興趣。他想逃離既有的框架,卻又渴求美與善的洗滌。他必須認識潛藏於心靈中的惡,同時持續懺悔,唯有黑暗與聖潔兩造之間來回,才能繼續做他自己。

本書書寫四年,陸續分卷出版,頭幾冊以匿名問世。正式集結出版後震驚世人,屢遭刪減,由於開頭就意指「惡」為人性本然,使紀德遭視為異端,在獲頒諾貝爾文學獎後,紀德作品在法國仍被列為禁書。

=有關「人生二部曲」=

人生二部曲之一《如果麥子不死》:

紀德對於始終拉鋸於善惡兩造之間的自我,最毫無保留的檢視。戀慕未來的妻子,期望接近善與美。

人生二部曲之二《遣悲懷》:

紀德悼悔亡妻深情之作。

作者簡介

二十世紀法國首席文學家之一。出身優渥,父親是巴黎大學法學教授,叔叔是政治經濟學者。

一八九一年發表第一部小說,一八九三年紀德於北非結識王爾德,認識了自己的同性戀傾向,一八九五年與表姊瑪德蓮結婚。一九〇八年參與創建《新法國評論》雜誌,啟發後世歐洲知識份子。他始終走在時代先鋒,曾為囚犯人權奔走,三〇年代因對共產思想萌生興趣而訪問蘇聯。一九四七年獲得諾貝爾文學獎,理由是「文筆平易近人,充滿文藝氣息,同時也以真誠、無懼的愛及深刻的心理洞見,呈現人類的問題與現況」。

其作品對自身禁忌私密的坦率敞開,在當時宗教氣氛濃厚的歐洲社會是令人極為震驚的,甚至遭指為異端。甚至在一九五一年逝世後,天主教教會仍決定將他的作品列為禁書。

紀德也帶來一股讓知識份子擺脫宗教與道德束縛的思潮,使「人的問題」逐漸優於「神的問題」,更為後代名家開啟一條更自由的思想道路。在他的作品中,始終可以看見他誠實攤開自己所有心靈歷程,在善與惡的二元對立拉鋸裡,尋找自己的和諧平衡與進展,持續質疑,也藉此感受生存的意義。正如某些作家需要藉由犯罪來獲得持續的懺悔洗滌力量,他也需要這種永恆的運動來獲得創作力量。靈性,禁慾,嚴謹的渴望,但同時也受到慾望或罪惡的誘引。他對世界關懷,為囚犯的人權奔走聲張,一九四七年獲得諾貝爾文學獎之際,紀德已經儼然歐洲知識份子的精神領袖,啟發當代無數名家。

譯者

台灣輔仁大學法文系畢業,法國普羅旺斯大學當代法國文學博士。目前定居巴黎,專職文學翻譯。譯有《終極美味》、《灰色的靈魂》、《在自己房間裡的旅行》、《獨子》、《無愛繁殖》、《情色度假村》、《誰殺了韋勒貝克》、《反抗者》等書。

序

導讀|昨日種種是今日豐盛的麥粒

文◎阮若缺(法國學術榮譽騎士‧政治大學歐洲語文學系教授)

紀德在《如果麥子不死》第一部裡,最後是這麼說的:「儘管多麼想忠於事實,回憶錄永遠都只能呈現一半的真實,因為一切都永遠比說出口的來得複雜。或許只有在小說中,才更貼近真實。」追究《如果麥子不死》這類自傳體小說(或回憶錄)的真實性或虛構性,意義不大,倒是能否體會作者想盡可能誠懇地「自然流露」,才是紀德所樂見的。紀德甚至說,其實自己二十歲時寫的成長小說《安德烈‧瓦爾特筆記》(Cahier d’André Walter),便是他人生的總結,照這麼說,其他作品僅是不斷地複製、微修(或維修)。那麼這個來自新約聖經約翰福音第十二章的標題:「一粒麥子不落在地裡死了,仍舊是一粒;若是死了,就結出許多子粒來。」是否代表了過去種種有如昨日死,以後種種宛如今日生?紀德終於「遊後重生」了。就讓我們一起去發掘它吧。

首先,我們可能發現本書第一部與第二部比重懸殊,內容不甚調和,其實這並不足為奇,因為第一冊是寫於一九一六年,而第二冊則在一九一九年春天完成,這三年期間,紀德的生活產生了莫大的變化。第一部分作者詳述童年及青澀的青少年時期,與家人朋友相處之生活點滴,狀似伏筆;第二部分則加重著墨個人性向的蛻變,以及個性上的成長。

◎母親與早年學習經驗

小說一開始,紀德就對父母雙方的家庭背景做了詳細的描述,我們不難發現,位於北方母系家族的經濟環境較為優渥,為基督教徒;而位於南方的父系家庭,則是布爾喬亞階級,天主教徒,而且出了他父親這位法學教授。紀德是獨子,集家人寵愛於一身,自幼即衣食無慮,和母親茱麗葉一同享盡藝文領域的陶冶,且受其影響甚鉅。茱麗葉非常注重兒子的文化修養,尊崇音樂、繪畫和詩,盡可能啟發他這方面的鑑賞力及判斷力,還讓他學鋼琴,且畫家表哥亞伯特對紀德繪畫鑑賞能力的增長也助益良多。自兒時起,母親常帶紀德聽音樂會,他的鋼琴啟蒙教師生動地詮釋樂曲,使整支曲子如對話或故事般有趣。紀德認為,除了言語之外,手指也足以藉著彈奏鋼琴傳達心裡的感受。連他成年後到非洲旅行時,還曾將鋼琴大老遠運過去。而真正令他醍醐灌頂的鋼琴恩師,則是馬克‧德拉努斯,德拉努斯還曾想說服紀德母親,讓他成為音樂家。後來他們倆人亦由師徒關係,成了忘年之交。

紀德個性溫馴、文靜,最討厭打架,當然也知道自己瘦弱的身軀,是打不過人家的。他在學校數度遭同學霸凌,造成他畏懼上學、放學的原因。尤其他背頌詩歌時充滿抑揚頓挫,得到老師的讚許,從此更成了同學訕笑、痛打、圍毆的對象。後來他得了天花,接著又是神經衰弱症、頭疼、脹氣,也不知是真病還是裝病,顯然這位富家公子不適應工廠式的集體教育,產生這些生理反應也不足為奇。早年的學校經驗也許亦塑造了他遇事退縮、孤立不群的個性。

◎龐雜的閱讀造就深厚文化素養

紀德的文史哲素養,是有賴家教還有個人的學習和早熟,也只有他得天獨厚的家庭環境,才能支持他悠遊閒散的求知歷程。他喜歡隨興自由閱讀,在《如果麥子不死》中,他曾提到巴爾札克的《人間喜劇》,其中最愛《龐斯表弟》,且一讀再讀。此外,他也常翻閱《百科全書》(L’encyclopédie),聖伯夫的《星期一漫談》、《筆記》,也是他的讀物,對於學科性、難消化的艱澀書籍,紀德反而特別喜愛,甚至深奧難懂的哲學篇章也不放過,如《論色慾》、《認識上帝與認識自己》、《藝術哲學》、《論智力》等。他亦研讀叔本華、史賓諾沙、笛卡爾、萊布尼茲、尼采等大師的作品。此外,紀德也涉獵外國文學作品,譬如《英國文學》、海涅的《詩歌集》。他勇於嘗試、冒險,最重要的是能夠自由地思想。而作者父親藏書室中的戈蒂耶全套詩集,他也拿來唸給母親聽,其中的希臘文與拉丁文書籍,更是他吸收知識的寶庫來源之一。

在《如果麥子不死》第二部裡,紀德運用了許多希臘、羅馬神話、聖經的典故,暗喻自己的心路歷程,足以令讀者感受到他對這三股文化的精熟度。如他自比為遭普羅米修斯般的煎熬,因盜火(觸犯禁忌)觸怒了天神宙斯,被鎖在山崖上,任惡鷹啄其肝,然而次日肝又長出,卻得日日遭受被啄肝之苦。後來,紀德又將決定出發遠行,發現非洲大陸的壯舉,形容成向尋找「金羊毛」(稀世珍寶)之旅,在希臘神話中,「金羊毛」象徵財富、冒險,對幸福與理想的追求。在形容自己於當地「走出死亡陰影的幽谷,重生到一個真正的生命」之際,又自比為十六世紀義大利詩人塔索所寫故事中的十字軍勇士李納爾多,走入阿米達花園,因驚異與炫惑而渾身顫抖,剎那間觸動了他的聽覺(聲音)、嗅覺(香味)、視覺(色彩),感動到喜極而泣。當他懷著重生祕密回法國後,首先感受到的是如聖經中耶穌門徒與好友拉薩爾所體會到的那種「討厭的焦躁」。而他卻將自己冒失挑弄瑞士女清潔工、臨陣縮手脫逃的行為,比喻成聖經《創世紀》中的瑟夫,彷彿瑟夫遭一有夫之婦挑逗,嚇得躲避求饒。當他在道德與宗教上產生疑慮,天人交戰之際,又把責任推給基督來仲裁,由祂去解決酒神戴奧尼索斯(代表放縱與脫序)和太陽神阿波羅(象徵秩序及嚴謹)的爭議。

◎臍帶割捨:成為人生轉捩點的一趟遠遊

紀德雖然飽讀詩書,上通天文、下知地理,但他當然也不是聖人,他的表哥亞伯特性格坦率直爽,就曾指出他看不出紀德除了對自己之外,還對甚麼人事物感興趣,這是自私者的特性,不折不扣的自我中心者,他的「壞習慣」──自慰,其實也是種自戀的體現。再者,紀德從小就被灌輸社會階級觀念,只能跟「門當戶對」的人來往,他年少時確實也聽從母親茱麗葉的教誨,不去深究如此觀念。

然而一趟豪華的非洲之旅,不僅打破他部分封建思想,啟發了他日後人道主義的思維,也使他就此與母親固有的想法走上大相逕庭的道路。最關鍵的一段莫過於他和當時聲名狼藉的王爾德在非洲巧遇,這是紀德人生中極大的轉捩點,對他而言,這是生命裡另一類突破和解放。

本來仍對自己性取向不清楚的他,在這趟追求幸福、自我放逐的日子,得到了不少啟發。他肯定友誼的重要性,在與清教徒母親臍帶的割捨、與基督教的訣別上,也做了某種程度的了斷。雖然他一路水土不服,不斷生病,但也不願回頭,反而大膽與妓女交媾,和北非小咖啡館裡伺候客人的阿拉伯茂男孩「咖瓦弟」玩性愛遊戲,在兩相比較之後,終於確定自己的性癖好,從此並食髓知味。王德爾雖真誠,但有時會誇張做作,不過因為在異邦的相遇,黃湯下肚終於摘下面具,毫不遮掩的流露本性,且因發覺原本害羞自閉的紀德,其實也有不為人知的一面而耐人尋味地狂笑不止。兩位才子之所以能如此放浪形骸,也就是因為遠離了那壓抑做作的西方藝文圈,在異鄉才得開誠布公地恣意戲耍。

◎靈與肉永恆的矛盾:《如果麥子不死》的艾曼紐

然而紀德聲稱對表姊艾曼紐(即瑪德蓮)的情感,似乎有所矛盾之處。他原本是因為阿姨的不貞,基於愛憐,於是誓言要保護艾曼紐,並好好疼惜她,甚至在求婚遭拒後仍堅信終有一日能贏得美人歸。他後來確實如願,卻提出了靈肉分離的理論:與艾曼紐是「柏拉圖式」的愛情,青春的男性肉體,才是他的最愛。然而他並未考慮到妻子的感受,及妻子發出的悲鳴,反因她將兩人多年來的書信燒毀而惱羞成怒,哭喪地責怪自己嘔心瀝血之作毀於一旦。像個被寵壞的自戀小男孩,一心只要他人付出、呵護、疼愛,將之捧在手心上,而非真正地敬愛對方。紀德在母親過世後四個月,不去顧慮近親聯姻未來生子的風險,迎娶表親的舉措,只令人不得不懷疑他僅是便宜行事地想延續「母性家人」相伴的安逸感覺。

◎承襲盧梭與蒙田

在閱讀《如果麥子不死》之初,第一個想到也許可用來相比較的,可能是盧梭的《懺悔錄》,紀德亦於本書第二部提及盧梭。但在性格上更能與之相較的,應該是十六世紀的蒙田,並非因為兩人性傾向雷同,而是如以下原因:首先,兩人生活寬裕,都不必為五斗米折腰,這給了他們可自由成長和自由創作的空間。第二,兩者都愛好旅行,因為旅行能滿足他們的好奇心,也可藉機觀察他者,並剖析自己。第三,追求思想、生活獨立,一直是兩人的懸念,甚至不惜遠離妻小。第四,珍惜兄弟情誼,也不忽視僅一面之緣的邂逅,且都是人道主義的擁護者。最後,他們都喜愛討論自己,並寫下心得,也會坦誠載明自己偏好的藝文人士與其中原因。綜合這幾項偶然的巧合,若兩人有幸生在同一世代,相信很可能成為莫逆之交。

目次

如果麥子不死

第一部

第二部

紀德年表

書摘/試閱

【第一部】

我是個需要對話的人,內心一切都在不斷衝突、對辯。儘管多麼想忠於事實,回憶錄永遠都只能呈現一半的真實,因為一切都永遠比說出口的來得複雜。或許只有在小說中,才更貼近真實。

1

我出生於一八六九年十一月二十二日。當時我父母住在梅第西街上,一棟位於五樓或是六樓的公寓,幾年之後搬離,所以我對那棟公寓沒有留下什麼印象。但是我記得公寓的陽台,或說從陽台所看到的景物:正前方的廣場和水池中的噴泉──更準確地說,我記得父親為我剪的紙龍,我們從陽台投向空中,隨風飄過廣場水池上空,一直飛到盧森堡公園,被高高的栗樹樹枝攔截。

我也記得一張蠻大的桌子,無疑是餐桌,鋪著一塊垂地的桌布;我和門房的兒子溜到桌布下,他和我同年齡,有時會來找我玩。

「你們在下面搞什麼鬼?」保姆大聲問。

「沒什麼。我們在玩。」

我們把帶到桌下當幌子的玩具大聲地搖動,其實我們玩的是別的:我們不是在一起玩,而是兩人緊靠著,後來我才知道我們玩的是叫做「壞習慣」的遊戲。

我們兩個當中,是誰教對方這個玩法的?是誰先開始的?我不知道。必須承認,有時候小孩不必人教就會自己發明這些遊戲。至於我,我不記得到底有沒有人教我,我又是如何發現這種快感的;不過,在我記憶所及之處,它就已經存在了。

我知道把這件事說出來是個錯誤,也清楚會造成的後果;我已預感到人們或許會拿這件事來攻擊我。但是我的自述存在的唯一原因就是真實。就當作我是因懺悔才寫這本自傳的。

在那個純真的年紀,人們希望孩子的心靈只是透明、溫柔、純淨,然而我在自己身上看見的,卻只是陰鬱、醜陋、陰險。

大人帶我到盧森堡公園去,但我不肯和其他孩子一起玩,離得遠遠的,一臉陰鬱,挨在保姆身旁,看著其他孩子們玩。他們用小桶子裝沙子,做了一排排漂亮的沙堆……趁保姆轉過頭去的一瞬,我衝過去踩坍所有沙堆。

我下面要敘述的另一件事更奇怪,可能因為奇怪,我反倒覺得沒那麼可恥。後來我母親常常跟我提起這件事,她的敘述使我的記憶更為鮮明。

這件事發生在烏澤,我們每年會去一次,探望我父親的母親、以及其他幾個親戚,其中包括弗洛家的堂兄妹,他們在市中心有一棟帶著花園的古老房子。這件事就發生在弗洛家的這棟房子裡。我堂姊長得非常美,她自己也知道這一點。她留著一襲黑亮的頭髮,中分,垂向兩邊服貼在兩鬢,更襯托出她如玉石雕刻的側面(我後來也看過她的相片)和晶瑩白皙的肌膚。這皮膚晶亮的光澤,我記憶十分深刻,我更記得跟她見面的那一天,她穿著一件領口開得很低的洋裝。

「快去親吻堂姊問好」,我一走進客廳,母親便說。(我那時應該不超過四歲或五歲。)我走向前,弗洛堂姊把我拉向她,一邊彎下身來,露出肩膀。我面對這晶瑩的肌膚,不知發了什麼瘋,與其把嘴唇湊到她伸過來的臉頰上,我被光滑的肩膀蠱惑住,竟張嘴在上面大大咬了一口。堂姊痛地叫出聲來,我也嚇壞了,滿是噁心地吐著口水。我很快被帶開,大家都太過驚愕,甚至忘了處罰我。

我找到一張那時期我的照片,縮在母親裙邊,穿著一件可笑的格子洋裝,帶著病態、惡意的神情,眼光歪斜。

我六歲時,家搬離梅第西街。我們的新公寓位在杜爾農街二號二樓,聖蘇比街的轉角口,父親的書房窗戶就對著這條街;我房間的窗戶則朝向一個大院子。我記憶最深的是會客室,因為在我沒去學校也不在房間裡時,最常待在那裡,母親厭煩我圍著她轉個不停時,就會叫我去找「朋友皮耶」玩──意思就是自個兒玩。會客室裡五顏六色的地毯印著許多大的幾何圖案,在地毯上和我那「朋友皮耶」打彈珠真是有趣極了。

我有一個小網袋,裝最漂亮的彈珠,這些彈珠是一顆一顆得來,不和其他普通的彈珠混在一起。我每一次握在手裡,都心醉它們的美麗:尤其有一顆小的,黑色瑪瑙,上面有一道赤道和兩條白色回歸線;還有一顆是半透明的光玉髓,淺貝殼色,是我拿來當母彈的珠子。另外裝在一個大帆布袋裡的,是一堆輸輸贏贏的灰色彈珠,後來我找到真正玩伴一起玩彈珠時,就拿它們做賭注。

另一個令我樂此不疲的遊戲,是人們稱為萬花筒的神奇東西:一個像望遠鏡的器具,眼睛湊上去看,底端會顯現不停轉換的玫瑰形圖案,是密封在兩片透明玻璃片裡許多移動的彩色玻璃碎片形成的圖案。萬花筒裡面嵌著好幾片鏡子,只消輕輕一轉動,就會反射再折射出瑰麗的玻璃片。玫瑰形圖案的變化讓我目眩神移,不可言喻。我現在還清楚記得那些彩色玻璃片的顏色和形狀:最大的是一片淺紅寶石色,三角形,因為它最重,總是先移動,牽動著其他玻璃片一起。還有一塊深石榴紅色,幾乎呈圓形;一片是鐮刀片狀的翡翠色;一片黃玉色的,形狀我忘了;一片清玉色,還有三小片赤金色。它們從不會同時出現在圖案裡:有些完全被擋在鏡子後面的外緣,有的露出一半;唯有那片淺紅寶石色,因為最重要,從來沒有完全消失過。堂姊妹們也喜歡看萬花筒,但不像我這麼有耐心,往往大力搖動一下,再觀察整個變換過的圖案。我不一樣:我的眼睛盯著圖案,緩緩一點一點轉動萬花筒,欣賞玫瑰圖案緩慢的變化。有時,一個小玻璃片輕柔的變動,就會帶動圖案整個大翻轉。我既好奇又驚訝,很快就想拆開萬花筒一探究竟。我剝下底端玻璃,一一拿出裡面的玻璃片,從厚紙板管子裡抽出三片鏡子,之後再組裝回去,但只放回三、四片有顏色的玻璃片。圖案變化少了,也不再令我驚訝,但是可以清清楚楚看到每一個變化的軌跡!如何清楚明白樂趣的來源!

然後,我興致一來,拿一些千奇百怪的東西替代小玻璃片裝進去──鵝毛筆的筆尖、蒼蠅翅膀、一節火柴、一根草。結果變得黑乎乎,一點都不繽紛,但是因為鏡子的反射,出現幾何圖形的美麗……總之,我對這個遊戲樂此不疲,玩個幾小時幾天都不厭倦。我相信今日的孩子不識其中樂趣,因此我花了這麼多筆墨來描寫。

我幼年時的其他遊戲── 單人紙牌、移印畫、積木,都是一個人玩的遊戲。我沒有任何玩伴……喔,有一個小朋友,但可惜!他並不是玩伴。瑪麗帶我到盧森堡公園時,我經常看見一個同年紀的孩子,纖弱、斯文、安靜,蒼白的臉被一付大眼鏡遮住了一半,鏡片之厚,根本看不清鏡片底下的眼睛。我不記得他的名字了,也或許我從不知道他的名字。我們都叫他「羊咩咩」,因為他穿一件白色羊毛大衣。

「羊咩咩,您為什麼戴眼鏡?」(我記得沒有和他用平語。)

「我眼睛有毛病。」

「讓我看看。」

他摘下那恐怖的鏡片,他可憐、迷離、眨動的眼神讓我心中一陣刺痛。

我們並不一起玩,除了手牽著手,一句話也不說地散步之外,我不記得我們還做過其他的事。

這段最初始的友誼為時不久。羊咩咩再也不來了。啊!自此之後,盧森堡公園如此寂寥!……但我真正的絕望,是在明白羊咩咩瞎了的時候開始。瑪麗在附近遇到那小男孩的保姆,之後對我母親轉述她們的對話;她低聲地說,怕我聽到,但我還是聽到了這幾個字:「他現在連嘴巴在哪兒都找不到了!」這當然是句無理可笑的話,我也立刻意識到了,因為要吃東西,何須眼睛找嘴巴在哪裡──但是我聽了很難過。我跑回房間裡哭泣,之後好幾天我試著把眼睛緊閉,閉著眼睛走路,努力感受羊咩咩必須承受的體驗。

我父親忙著準備法學院的課程,無暇照顧我。一天中大半時間裡,他都關在有點陰暗的大書房裡,除非他邀我,否則我不能隨便進他書房。一張父親的相片讓我回憶起他的模樣:一把修剪成四方形的鬍子,蠻長而捲曲的黑髮;若非這張相片,我對父親的記憶就只是他極度的溫和。後來母親告訴我,同事們暱稱他「君子」(Vir probus );我又從他一位同事那兒得知,大家經常向他請教事情。

我對父親既崇拜又有點畏懼,書房的嚴肅氣氛更增添我的敬畏。我進他書房像踏進神廟,暗影裡書架像神龕一般矗立,華麗的深色厚地毯吸收了我的腳步聲。一個斜面書架放在兩扇窗戶其中一扇旁邊,書房中央有一張很大的桌子,桌上擺滿書和紙張。父親找出一本厚厚的書,好像是《勃根地風俗誌》或《諾曼第風俗誌》,厚重的對開版,他把書攤開在扶手椅的扶手上,和我一頁一頁一起看,直到碰到蛀蟲辛勞工作的痕跡。那是父親這位法學家之前查閱書中一篇古文時看見的,他讚賞蛀蟲咬的這些祕密曲折的通道,不禁說:「嘿!我孩子看到這個一定覺得有趣。」我的確覺得很有趣,那也是因為他感到有趣,而更加深了我的趣味。

但是我對書房的記憶還是與父親讓我在那裡念的書息息相關。就這一點,他的看法很獨特,我母親並不苟同,我經常聽見他們倆討論,對一個幼童的腦袋,應該灌輸什麼養料才適當。關於順從,也會有這樣相似的討論,母親認為孩子不必了解,先要順從,父親卻一直主張要對我解釋一切。我記得很清楚,母親把我比喻為希伯來子民,在得到恩寵之前,最好先經受虔誠法規洗禮。今日,我覺得母親是對的;但在當時,我經常不服從她,老是跟她爭辯,而父親只要一開口,我就百依百順。我想他的教育方式應該是順著心性,而非按照方法,所以他教導那些讓我驚奇、喜歡的事物,也都是他自己所喜歡或驚奇的。那個時代,法國的兒童讀物根本不適合孩子閱讀,我相信他若看到之後我閱讀的那些書籍,例如塞居爾夫人( Mme Ségur)的著作,一定很不以為然──我必須承認,當時我和那時代所有兒童一樣,對那些讀物帶著愚蠢的樂趣,看的津津有味。幸而,這還是比不上先前父親念書給我聽時帶給我的樂趣,他念莫里哀戲劇中的某一幕、《奧德賽》或《好聰明的巴特朗先生》(La Farce de Pathelin)裡的片段、辛巴達或阿里巴巴的冒險故事,以及莫里斯桑德(Maurice Sand)那本著作《面具》(Les Masques)裡介紹的義大利喜劇中的一些滑稽故事,那本書裡介紹的丑角阿樂甘、可羅碧、波利虛內爾、皮埃羅這些人物我都好喜歡,藉著父親的聲音,我就像聽到他們之間的對話。

這些閱讀如此成功,父親對我的信心如此之大,乃至於有一天開始念《約伯記》給我聽。母親說她也想參與,因此這不是在往常念書的書房裡進行,而是在她覺得特別自在的一間小客廳裡。當然,我不敢發誓說我立即瞭解了這本聖書之美!但可以確定的是,這一次的誦讀讓我留下最深刻的印象,不僅是內容的莊嚴,還有父親虔敬的聲音和母親的臉部表情,她不時閉上眼睛以便呈現或呵護她的虔誠靜思,只偶爾抬起眼看著我,眼神裡充滿了愛、詢問、和希望。

某些夏季晴朗的晚上,若晚餐不太晚結束、父親又沒有太多工作的話,他會說:

「我的小朋友來和我一起散散步嗎?」

他一向把我叫做「我的小朋友」。

「你們會乖乖的,對不對?」母親說。「別太晚回來喲。」

我喜歡和父親一起出門;因為他很少有時間照顧我,我們一起做過的少數的事都帶著一種不尋常的、重要的、有點神祕的氣氛,讓我欣喜迷醉。

我們一邊玩著猜謎或同音異義字的遊戲,一邊沿著杜爾農街往上走,然後穿越盧森堡公園,或是沿著公園外緣的聖米歇大道,直到連接著巴黎天文台的第二個公園。那時候,醫藥學院對面的荒地都還沒有建築;連醫藥學院當時都還不存在。現在這些六層的建築房屋,當時只是一些亂搭的臨時棚子,賣舊衣服或是租售大小輪自行車的攤子。這連接盧森堡公園的第二個公園,外環著一圈柏油──或是碎石子──空地,是大小輪自行車愛好者的場地;他們跨在取代了腳踏車的這個怪異且令人費解的機器上,轉彎、迅速超越我們身邊,消失在夜色裡。我們讚羨他們的大膽和高雅姿態。維持這高大車身平衡的後方小輪小的幾乎看不見,前方細窄的大輪子轉啊轉,騎在上面的人就好像古怪神奇的生物。

夜色降臨,稍遠處一家音樂咖啡館的燈光襯托地更為明亮,音樂聲吸引著我們。我們看不見煤氣燈,只看見圍籬上方透出來的光,把栗樹照的怪異的明亮。我們走過去,圍籬木板並不緊密,眼睛湊上兩片木板間的縫隙,我看見一群黑壓壓興奮的觀眾上方,有一個令人訝異的舞台,一個女歌手在上面唱著庸俗歌曲。

有時候我們還有時間,回頭再穿過諾大的盧森堡公園。過不多久就聽見鼕鼕的鼓聲,表示公園關門時間到了。最後一些散步的人心不甘情不願地朝出口走去,公園管理員緊跟在身後,他們後面寬廣無人的林蔭道,充滿著神祕。那些夜晚,我帶著樹影、瞌睡、怪異的感覺沉沉入睡。

我五歲時,父母親送我到芙蘿小姐以及萊克保夫人家上兒童初級課程。

芙蘿小姐住在塞納街 。和我一樣年齡小的孩子一臉慘白看著字母或一頁一頁的文字時,那些年齡大的孩子──準確地說那些大女生(芙蘿小姐收了許多年紀稍大的女孩,男孩則只收年紀小的)──興奮地準備一齣將在家長面前演出的話劇。她們準備的是《訟棍》(Plaideurs)裡的一幕,正忙著試戴假鬍子;我好羨慕她們能穿戲服喬裝,一定好玩極了。

至於萊克保夫人家,除了那架古老的Ramsdem發電機之外,我什麼都不記得了。那架機器令我好奇的心癢,一個玻璃圓片黏貼著許多小金屬片,一個手搖把可以轉動玻璃片;大家禁止碰這部機器,就像高壓電線桿上掛的警告牌,「有死亡危險」。一天,萊克保夫人想要轉動機器發電,我們這些孩子邊圍成一大圈,離的遠遠的,因為大家都很害怕,以為會看到女老師被電死;尤其她食指彎曲去碰那個銅球的手還微微發抖。但是沒有一丁點火星冒出……啊!我們大大鬆了一口氣。

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。