新譯圓覺經

- 叢書/系列名:古籍今注新譯/宗教類

- ISBN13:9789571472959

- 替代書名:Sutra of Perfect Enlightenment: A New Translation

- 出版社:三民書局

- 作者:商海鋒

- 裝訂/頁數:平裝/228頁

- 規格:21.0cm*15.0cm*1.1cm (高/寬/厚)

- 版次:初

- 出版日:2021/12/10

- 促銷優惠:BOOK思議世界閱讀日

套書優惠

電子書同步在下列平台販售

商品簡介

《圓覺經》全名《大方廣圓覺修多羅了義經》,透過文殊師利等十二位菩薩與佛陀的問答,宣說如來圓覺妙理,揭櫫一切眾生具足圓覺妙心,是指引如何修行成佛的經典。《圓覺經》廣受唐代天台、華嚴、禪宗、密宗重視,北宋郭印提出佛教四書,清末吳坤修甄選釋氏十三經,它從未缺席,又早早流布高麗與鎌倉時代的朝鮮、日本。該經一卷之薄,允為東亞漢傳佛教「經中之睛」。是次新注新譯,深度利用東亞文獻以校勘、輯佚,紹述唐僧玄奘忠於原典及思想、語言原貌之傳統,從佛學乃至文學角度,予以精當闡釋,化深奧為易懂,內容至簡至要。〈導讀〉一文更明析該經結構、善本、善注、文體,乃至東亞古典時代地位諸議題。研讀佛教經典者,切莫錯過。

The Sūtra of Perfect Englightenment 圓覺經, whose full title is The Nītârtha Sūtra on the canon of the great and expansive Perfect Enlightenment (Dà fāngguăng yuánjué xiūduōluó liǎoyì jīng) 大方廣圓覺修多羅了義經, uses a conversation between the Buddha and twelve Bodhisattvas, led by Mañjuśrī, to promulgate the wondrous doctrine of perfect enlightenment. It discloses that all sentient beings have an innate mind of perfect enlightenment, and guides them on how to train to attain Buddhahood. In the Tang dynasty, the Sūtra of Perfect Enlightenment was held in high esteem by the Tiantai, Huayan, Chan, and Vajrayāna (Esoteric) schools. And it was listed in the four Buddhist classics proposed by the Northern Song’s Guo Yin 郭印, and the Thirteen Buddhist Sūtras selected by the late Qing’s Wu Kunxiu 吳坤修. It was also disseminated in the Goryeo Kingdom 高麗 in Korea (918-1392), as well as Japan during the Kamakura 鐮倉 period (1192–1333). Only one fascicle long, the Sūtra of Perfect Englightenment rightly came to be regarded as ‘the eye of the Buddhist canon’ in East Asian Buddhism. This new translation, with new annotations, draws heavily upon East Asian sources to collate, reconstruct and pass down the true spirit of the Sūtra. It also follows the Tang monk Xuan Zang’s tenets of being faithful to the original manuscript, as well as its ideas and linguistic features. Informed by Buddhist studies and also literary studies, it provides meticulous and accurate explanations in a way that is easy to understand and as concise as possible. The author has also provided a Reader’s Guide to point out the Sūtra’s structure, the most authoritative manuscript and annotations, the literary genre, and the question as to the text’s status as an East Asian classic. This is a must-read for those studying Buddhist classics.

(Translated by Dr. Corey Lee Bell)

作者簡介

商海鋒

北京人,南京大學域外漢籍研究所博士。曾獲聘耶魯大學、東京大學訪問學人。曾任臺灣中研院文哲所博士後,日本東京國文研外來研究員,廣州中山大學中文系特聘研究員。現任香港教育大學文學及文化學系助理教授、京都花園大學國際禪學研究所客員研究員。致力於「東亞漢籍為基礎的文學藝術思想史」,主持香港政府優配研究金「日本詩僧萬里集九對蘇軾的詮釋與想像:東坡抄物《天下白》研究」,傑出青年學者計劃「日本禪僧萬里集九的黃庭堅詩注《帳中香》研究」。

序

序 言

目次

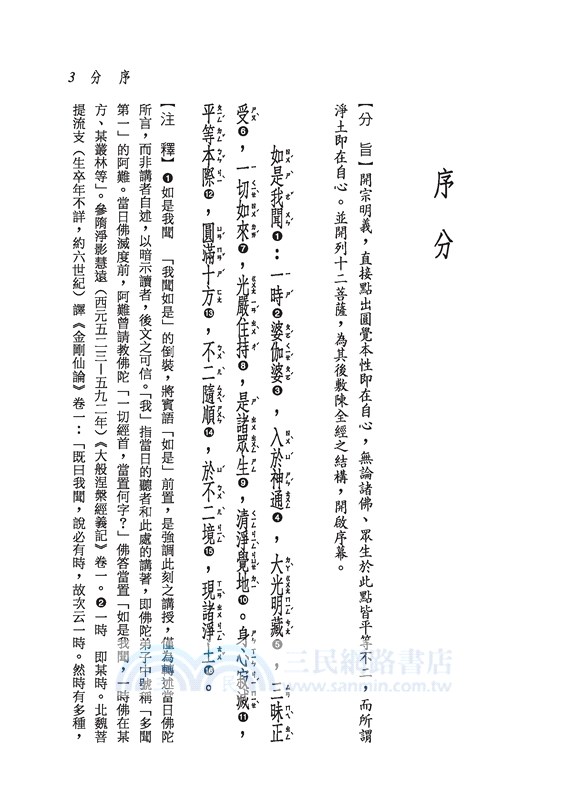

書摘/試閱

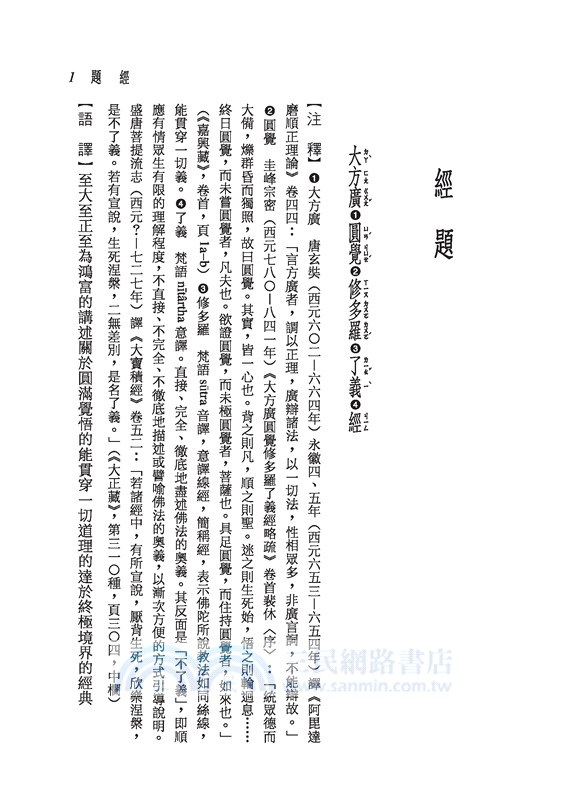

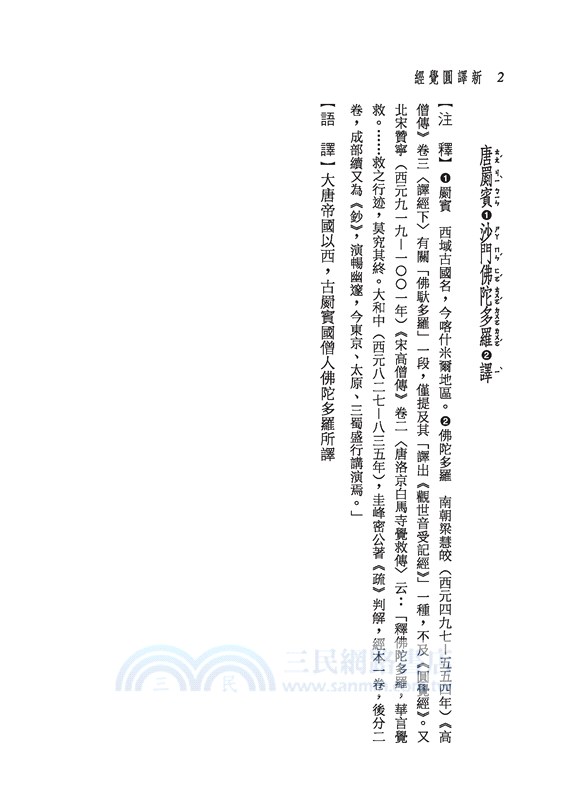

經 題

主題書展

更多主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。