商品簡介

擄獲世人的藝術創作歷程,單純又複雜的謎樣世界;

最多面向的詮釋,最多首度公開的新作;

華文世界第一本草間彌生作品集,全球獨一無二的中英對照版;

平面設計師王志弘規劃設計,窺看國寶級大師圓點教母的絕讚視角。

不同時期的經典作品+從未公開的新作+世界知名人士的剖析讚嘆=就是喜歡!草間彌生。

◎不同時期、各種媒材、多種表述形式,草間彌生首次盛大而驚艷的紙上作品展。

◎透過150幅系列作品與專家賞析,深入草間大師的內在世界與創作歷程,解開她無可匹敵的魅力所在。

◎傾聽音樂家、作家、工業設計師、藝術評論家、國際策展人、收藏家等細數他們眼中的草間彌生。

◎首刷送佳士得授權限定版草間彌生傳奇畫作「NO.2」大海報,並可參加日本空運草間設計商品大抽獎。

全世界都迷上了這位藝術家。她的名字叫草間彌生。她於1957年前往美國,以獨特的「網眼」繪畫、裸體乍現驚動世人,是少數率先獲得國際認可的日本藝術家。她透過鮮明反覆的「圓點」視覺體驗獲得了永恆,甚至足以建立自己壯麗的宇宙。她裹著名為藝術的虹彩面紗,隨著年齡增長力量越來越強。迸發的力量經常以煽情的樣貌讓同時代的人感到驚訝。

本書描述的就是草間彌生奔流在藝術史當中的生命歷程,像動脈般火紅,以及音樂家?本龍一、時尚隨筆作家芙蘭索瓦.莫雷香、工業設計師吉岡德仁、平面設計師佐藤卓等世界知名藝術工作者眼中的草間彌生。透過大量豐富的作品,細細剖析草間擄獲世界的藝術創作歷程、贏得世界認同的理由,揭開「圓點」當中蘊含的意義,分析草間和強迫症相抗衡增殖創新手法的「軟雕塑」,令世人嘆為觀止掀起風潮成為時代標誌的乍現活動,將日常環境瞬間變幻成異世界的立體藝術,以及她極愛的能展現生與死、現實與虛構的「鏡面」媒材,此外還呈現了草間在時裝設計、拼貼藝術、文學創作上的才情與成果。

這位被英國《Art Review》評為「全球最具影響力的百大藝術家」、《泰晤士報》選為「20世紀200名最偉大的藝術家」,並以6億日圓創下個人拍賣最高紀錄,超越大藝術家路易斯.布爾喬亞(Louise Bourgeois)成為在世女畫家畫作最高紀錄保持者的草間大師,在書末的獨白中為自己的創作人生做了最好的註腳:

若不是為了藝術,我應該早就自殺了。

從我開始懂事以來,每一天每一天都很想死。這是因為死期將至開始準備降落。

我也是被逼得更緊迫所以才會瘋狂創作,因為我已經進入飛機準備降落的狀態。

著陸的時候就代表死亡。我今後也打算繼續開創日本從未有人處理過的新世界和新思想。

我的心情像是眼前還有要花四百年才有辦法完成的工作,但是我現在才要出發。

作者簡介

Pen 編輯部

日本知名設計藝文雜誌,《pen》強調設計即生活,關注的議題卻不局限於設計,還延伸至建築、藝術、流行、時尚、文學、生活、旅遊、美食、科普……等多元領域。用全新的美學和觀點,探索生活中的新奇事物,帶給讀者全新的創造力和知識力,打造創新的生活風格,是《pen》的精神與特色。

譯者簡介

鄭衍偉

英日譯者、劇場編導、策展企劃、文字創作者。近年著力於次文化跨界藝術相關翻譯,參與蘆川羊子、天野喜孝、村田蓮爾、草間彌生、橫尾忠則等人之翻譯。於中港台媒體發表文藝、動漫、設計、劇場、綠色游擊領域之撰文、翻譯、創作,並與朱宗慶打擊樂團、國光劇團等表演團體合作於國家戲劇院搬演劇場作品。並參與台灣文學館、鳳甲美術館、台北國際書展、台灣歷史博物館等活動展演策劃。曾獲台灣文學獎劇本創作首獎、台北文學獎散文獎。譯作有《邊走邊想:安藤忠雄永不落幕的建築人生》、《無限的網:草間彌生自傳》、《寄物櫃的嬰孩》等等。

【選書.設計】

王志弘

一九七五年生於台北。一九九五年復興商工廣告設計科(補校)畢業,二○○○年成立個人工作室,並先後於二○○八年、二○一二年與出版社合作,自創INSIGHT、SOURCE書系,以設計、藝術為主題,引介如佐藤可士和、荒木經惟、原研哉、草間彌生、橫尾忠則等人之著作。設計作品曾六度獲台北國際書展金蝶獎之金獎、香港HKDA Design Awards葛西薰評審獎與銀獎,並入選東京TDC。

名人/編輯推薦

意識底下的世界就是她現實生活的監牢,她的意象蘊含著超乎想像的力量,足以超越曖昧不明的夢。

──京都市立藝術大學校長 建?晢

她的作品「極簡又華麗」。在她脈動的風格當中,我感受到音樂。

──音樂家 ?本龍一

假使要用一句話來說明草間彌生的作品,我想應該是「誕生的能量」。她所有的創作表現都是直接轉譯自人類的情緒。

──藝術家 日比野克彥

我是透過持續創造作品這個活動來確定自己的存在?還是為了確認自己的存在而創造一件作品?」看到草間彌生的作品,會讓我思考到這件事:「設計源於外在,藝術則出自於內在。」

──平面設計師 佐藤卓

假使要選一個字來描述草間彌生的作品,我會和她自己本人選一樣的字:「無限。」當我看著那無限延續的白色圓點,會感覺到一種言語無法形容的美麗與壯闊。

───工業設計師 吉岡德仁

序

10歲即立志當藝術家的草間,從小為幻覺所苦,不斷反覆繪製圓點,是為了讓自己從恐懼中解放出來。她從沒想到自我消融的原點,會成為她征服世界的秘密武器。在母親反對、日本保守風氣的禁錮下,草間一心想逃脫至美國發展,1957年,終於在畫家歐姬芙的激勵下隻身前往。隔年在紐約以白色巨幅的「無限的網」系列作造成轟動,而裸身趴在網點前的影像成為她永存人心的標記。五十年後,《No.2》這幅油畫,在佳士得拍賣中心以近6億日圓賣出,創下她作品最高價的歷史。

草間以「我是前衛藝術家」自稱,思想作風比開放的西方更開放,總是走在潮流之前,開風氣之先。因父親浪蕩成性,草間自小對性產生厭惡與恐懼,陽具凸起的軟雕塑是她對性的抗議和治療,而令世人嘆為觀止的乍現活動,則成為反戰反體制的象徵。離經判道的草間,在六○年代嬉皮文化風起雲湧之際,儼然是眾人眼中的「嬉皮女王」。她同時也是極簡藝術和普普藝術的先趨。

在西方藝壇闖蕩成名後,草間於1973年回到日本,自願住進精神療養院治療,並在附近的工作室專心創作至今。從二次元到三次元,從平面、雕塑到裝置藝術,草間藝術的寬廣無人所及,而她與生俱來的才情,也在文學創作上展現無遺。草間寫小說也創作詩,1978年,她以小說《曼哈頓自殺未遂慣行犯》在文壇初試啼聲,五年後就以第二部作品《克里斯多夫男娼窟》拿下第十屆野性時代新人文學獎,2002年出版第一本自傳《無限的網》,至今已有二十餘部作品。

1990年代起,她進入商業藝術領域,把圓點帶入時尚、家居、玩具、生活用品中,Audi奧迪汽車百年紀念展時,雙方讓當代藝術和汽車工藝做了完美的結合。2012年可謂全球草間年,大阪、馬德里、巴黎、倫敦、一路到紐約,都瘋狂地展開圓點的狂歡派對。法國時尚領導品牌LOUIS VUITTON與草間合作,除了贊助她的回顧展,她的經典作品也躍上系列商品,還延伸到五大陸四百多個點的櫥窗裡,甚至在倫敦Selfridges百貨正門上方高掛四尺高的草間塑像,吸引全球目光。

奇幻圓點,草間彌生為自己也為世人創造了一個單純又複雜的謎樣世界。

<導讀>

草間彌生:圓點的執念

文/游崴

圓點教母在倫敦

2012年春天,草間彌生現身倫敦泰德現代美術館(Tate Modern)。82歲的藝術家頂著鮮紅色假髮, 目光如炬,一身鮮紅色服裝爬滿了白色斑點。當她在自己的畫作前面時,看起來幾乎像是作品的延伸。

這是草間彌生在英國最大規模的一次回顧展,橫跨了這位「圓點教母」60多年的創作資歷。展覽開幕前不久,她的自傳《無限的網》(Infinity Nets)英文版才正式在英國書店上架,等於提供英文世界一份絕佳的創作自述。

草間彌生的創作生涯完全以日本與美國為根據地,與英國藝術界始終未有太多交集。距離上次她在倫敦蛇紋藝廊(Serpentine Gallery)的個展,已是12年前的事。如何消化這位日本藝術家與英國藝術圈的這段文化距離?英國媒體不免又祭出了YBAs(英國青年藝術家)──除了把精神官能傾向上輕微得多的艾敏(Tracey Emin)與盧卡斯(Sarah Lucas)拿來比較,更熱門的,則是把赫斯特(Damien Hirst)的圓點畫(dot paintings)再度搬上檯面。

這無疑是一場慘烈的類比。當草間彌生於1950年代開始在紙上鋪陳圓點的時候,赫斯特根本還沒出生。但不能怪媒體的聯想,因為在YBAs陣營裡,赫斯特是少數與草間有交集的藝術家。1998年,赫斯特便曾在紐約訪問過草間,並透露對其圓點的喜愛──儘管是基於截然不同的看法。

赫斯特在2001年發表他著名的圓點系列《數字畫》(Painting-By-Numbers),時間恰好是草間在蛇紋藝廊首次回顧展隔年。當時便有藝評認為赫斯特的圓點畫,受到了草間的影響。如今在草間的泰德回顧展開幕前夕,赫斯特的圓點畫系列又在高古軒畫廊(Gagosian Gallery)展出,緊接著,赫斯特的大型個展又將在泰德上檔。時間或許太巧合,也讓這次草間彌生在英國睽違12年後的現身,一開始就像是一場圓點正名行動。記者們追問草間對赫斯特的看法,坐在輪椅上的圓點教母含蓄地說:「很高興這個我從小開始使用的圓點,在大家齊心協力之下,變成了通行世界的愛與和平的符號。」

逼視恐懼與幻覺

草間彌生在1929年出生於日本長野縣松本市,家族事業是有一百多年歷史的苗圃批發商,這讓她從小對植物就很有興趣。10歲時就想當藝術家的草間,一直受到母親管教問題及保守家庭觀念的困擾。在自傳與訪談中,草間不只一次提到母親拘謹嚴格的個性,及男女關係混亂的父親。小時候,她曾經被母親強迫偷窺父親與情人之間的性愛過程,這個經驗後來變成了她精神創傷的重要來源,她開始痛恨男性陽具,也對女性性器冷感,對性的恐懼一直伴隨她至今。

幻覺與強迫症也主宰著草間的心靈。她從小就常聽到動植物對她說話,看見物體散發著異樣光暈,還有過靈魂出竅的經驗。有一次,她盯著紅點紋樣的桌布出了神,不久發現斑點溢出了桌布,向四周蔓延開來。這些斑點從此沒有離開過草間的世界,也成為她日後創作上最重要的母題。

草間並未逃避她的精神官能症,而是逼視所有的恐懼與幻覺,讓自己淹沒其中。對她而言,藝術是一種自救,更是一種自我消融(self-obliteration)。這是草間彌生的創作動力學。當1998年她接受赫斯特的訪問時,被問道:「似乎你的作品裡充滿很多歡愉,但書寫卻很哀傷?」草間彌生回答:「我不認為我的作品有你所想的歡愉,我能夠某種程度上活到現在而沒有自殺,純粹就是因為我用藝術抵擋我的病症。」

二戰結束後,草間彌生終於一償宿願踏上習藝之路,赴京都拜師學習膠彩畫(即當時所謂「日本畫」)。但她很快就對膠彩畫的傳統包袱感到不耐,透過雜誌與畫冊上的二手資訊,草間開始接觸西方的立體派與超現實主義,探索非傳統的抽象語言。隨著在日本國內的幾次個展,草間逐步在日本藝壇建立名聲。1955年,她的三幅水彩作品獲邀參加紐約布魯克林美術館的聯展,這也是她首次的海外展出。

草間彌生在1950年代的紙上作品尺幅都很小,卻展現了非常幽暗深邃的特質,畫中形象有時是細胞或果核似的生命體,有時則是斑點覆蓋的洞穴,或散布枯枝的荒地。藝術家並不打算讓我們的觀察力有一刻鬆懈,總在那遙遠的、理當於視覺上慢慢淡出的邊界上,植入了一排微小的芽,或是在飄浮球體下牽連出一條極細的線。這些作品展現著令人戰慄的圖像繁殖力,要求觀者以無止盡的觀看來換取。藝術經驗在此,被草間推演成一種像是施虐與受虐關係下的強迫症。

在1951至1957年之間,草間彌生創作了數千張的紙上作品,其中已透露了她未來創作生涯中兩項重要的形式母題──圓點與網紋。草間這時期作品中的有機形體,帶有米羅(Joan Miro)與克利(Paul Klee)等超現實主義者的影子,但卻顯得更晦澀、更神經質得多。細膩的色調變化,則反映了她最早的膠彩畫訓練。

草間彌生不諱言,「想到在京都習畫的那幾年便想吐」。她對當時日本藝壇的師徒制、保守作風與沙文主義難以忍受,一心只想到美國發展。當時戰後日本的社會風氣並不鼓勵女性創作者自我實現,草間只得自己想辦法建立聯繫。早些年,她曾在舊書店買到一本歐姬芙(Georgia O’Keeffe)的畫冊,深受啟發,鼓起勇氣寫了一封信給這位當時已很知名的美國女性藝術家,希望能獲得她的引薦。半年之後,草間出乎意料地收到歐姬芙回信,帶給她很大的激勵,自此兩人也成為朋友。1957年底,草間彌生終於啟程赴美,在西雅圖短暫停留後,隔年真正踏上紐約的土地。她身上只有很少的旅費,但帶了一千多張自己的紙上作品。她立志要在這裡找尋藏家,以創作營生。

抵達紐約後的草間彌生,隨即開始創作她著名的「無盡的網」(Infinity Nets)系列,手法是把先前的網紋母題純化為小單位,不斷重複施作,最後鋪陳為近乎灰白色調的繪畫表面。「無盡的網」的風格有些相近於瑞曼(Robert Ryman)的低限繪畫,也反映了1950年代後期,紐約藝壇從抽象表現主義慢慢過渡到低限主義的轉向。只是,相較於將感官經驗壓抑至極微,草間彌生的低限終究帶有無法消滅的身體感與繁殖力。這批作品尺幅普遍都很巨大,最長的一件連幅,長達十公尺,高度近乎草間身高的兩倍。她那時習慣把畫布倚著牆面作畫(與如今將畫布攤在桌上不同),以至於矮小的她得長時間站在板凳上工作,對體力與精神都是很大考驗,加上經濟拮据,只能住在沒有暖氣的工作室,日子過得十分清苦。

積累的軟雕塑

雖然草間彌生把她在紐約第一年的生活形容為「人間煉獄」,但她的努力很快有了回報。1959年,她在紐約布拉塔(Brata)畫廊舉辦首次個展,作品獲得很高評價,當時她最早的藏家,包括低限主義大將史帖拉(Frank Stella)與賈德(Donald Judd)。賈德讚賞草間從色域繪畫中比較冷系的抽象主義出發,但又加入了一些新意,最後創造了一種強而有力的繪畫表面。

在首次個展之後,草間彌生與賈德維持了一段男女朋友關係。在賈德協助下,草間開始創作空間集合藝術「積累」(Accumulation)系列。她縫製了大量的軟陽具物件,讓它們布滿沙發、櫃子、衣服與高跟鞋上。

當「積累」首次發表於1962年時,後人慣稱「軟雕塑先驅」的歐登伯格(Claes Oldenburg)還在用石膏、麻布與琺瑯上彩做創作,草間因此宣稱她才是軟雕塑的第一人。隔年,草間發表《積聚:千舟連翩》(Aggregation: One Thousand Boats Show),邀請觀者走進一間貼滿999張黑白影像的暗室,投射燈下,擱淺著一艘滿布陽具的船。這件作品是草間第一次使用壁紙的形式,並有可能也是第一位使用這種手法的藝術家,時間早於沃荷(Andy Warhol)三年。

在軟雕塑之外,草間彌生也在平面形式中繼續發展積累的主題。作品形式接近集合藝術,多是現成物或影像的大量排列或拼貼。航空郵件貼紙、報章雜誌影像、鈔票及自黏標籤都變成她的創作材料。在1960年代,草間曾與集合藝術家科奈爾(Joseph Cornell)相戀,當時科奈爾有幾件拼貼作品,是以他寫給草間的情書為媒材,也透露出兩人的親密關係。

草間彌生在1960年代的作品場域擴張,反映當時低限主義將繪畫視為物件的想法,但在觀念辯證之外,可能更驅使自她創作中既有的,那種不斷繁衍的力量。草間把堆積的軟陽具視為隱喻,回應她自幼以來的性恐懼;它們與圓點一樣,都是一種自我抹消的手段。但或許有些矛盾的是,想要消失在自己藝術中的草間,反而開始以另一種難以捉摸的姿態,在作品場域中入鏡,隱然宣告了她接下來對行為藝術的探索。

嬉皮女皇

草間彌生不久後開始以「環境雕塑家」(environmental sculptor)自居,在公共場所策動了一系列非常煽動的乍現(happening)。媒體競相追逐之下,草間在1960年代的紐約藝壇聲名大噪,知名度甚至一度超越沃荷。當時紐約的嬉皮文化正以布魯克林區為中心播散,草間認為嬉皮文化中重返人性的主張與她的創作十分契合。因此開始將原本充滿精神官能症意味的圓點詮釋為一種「愛與和平」的象徵(這個說法被她沿用至今)。乍現在草間的手中,被操作成某種反文化(counterculture)的策略。她登報招募年輕的嬉皮組成「草間舞團」(Kusama Dancing Team),在未經申請的狀況下,於公共場合舉行狂歡派對,團員們多是全裸上陣,身上畫滿圓點,穿戴誇張裝飾。像是錯置在現代都會場景中的原始部落。

露骨的性愛、嬉戲與迷幻搖滾,是草間解放身體政治的手段,但在一般大眾眼中則被視為傷風敗俗。草間舞團的每次行動往往吸引大批記者,並總在警方取締下收場。不久後,草間彌生變成了紐約媒體口中惡名昭彰的「嬉皮女皇」( the Queen of the Hippies),並影射她的私生活混亂。但草間其實很少真的涉入演出,只是一位策動者,狂歡背後的巫師。她曾說:「我其實對藥物、女同主義或任何形式的性都沒有興趣,這是為何我讓自己與表演者之間劃清界線。」她的舞團成員們常以「師姐」(Sister)稱呼草間:「因為我對他們而言就像一個出家人,無關男女。我是一個沒有性的人。」

這個時期的草間,持續用行動擾動藝術世界。1966年,她創作了第一件鏡屋裝置《草間彌生的窺探秀》(Kusama’s Peep Show),並在未被邀請之下前往威尼斯雙年展進行她的乍現。宣稱要讓「買藝術跟在超級市場買菜一樣」 的草間,穿了一身金色和服,選在義大利國家館外展售她製作的1500顆鏡面球體,一顆的售價僅兩塊美金。

與沃荷在1960年代中期的創作轉向有些類似,草間彌生也在此時期跨足多樣化的文化生產,拍實驗影片、發行刊物,並創立自己的時尚品牌。1968年,她所創作的影片《自我消融》(Self-Obliteration),呈現她的圓點世界如何浸染著嬉皮文化中的自然主義、迷幻經驗與性解放,這部片本身就是一個意識的異境(altered state of consciousness),捕捉了1960年代西方社會中矛盾與崩解的時代氣氛。在同一年,草間把工作室轉型成「草間企業」(Kusama Enterprises Inc),用以行銷「電影、環境、戲劇發表、繪畫、雕塑、乍現、活動、時裝與人體彩繪」。當時嬉皮美學正開始影響主流時尚圈,草間也開設服裝店賣起她設計的服飾,並發行報刊《草間狂熱》(Kusama Orgy),來推銷她的時尚與生命哲學。

我在這兒,但什麼也不是

1973年,草間彌生回到日本定居,但身心狀況不是很理想,過著半隱居的日子。五年後,她自願住進了東京的一間精神療養中心,這一住就是34年,直到現在,每天仍固定通勤到工作室作畫。當時的草間,除了創作拼貼繪畫,更在1977年出版了她第一本繪畫詩集,隔年則發表她的第一本小說《曼哈頓自殺未遂慣行犯》(自殺未遂常習犯)。

1980年代,草間彌生密集出版了七本小說,也重新雕塑上的實驗。新的雕塑形式仍接近「積累」系列,但軟陽具變成了觸鬚般的生物體,並加入了盒狀結構的組織,這讓原本彷彿沒有終止的繁衍意象,變得有些單元化,擺盪在雕塑物與裝置之間。

觸鬚母題在草間1990年代的壓克力彩繪畫中持續發展,它們有時像是精子,有時像微生物在畫面上大量聚集。這時期最具說服力的繪畫無疑是《黃樹》(Yellow Trees),規整排列的圓點為觸鬚賦予了壓迫性的量感,完美結合了低限主義、光學藝術、幻覺與繁殖力,麵條般的形體也喚起藝術家早年對食物的強迫症。

「我剛到紐約時,每天都只吃義大利麵過活。現在回想起來覺得很想吐──這是對食物的強迫症,」 草間彌生說,「終究,我們不進食就會死。我對於必須一直吃東西直到老死這件事有根本的恐懼。」

草間彌生在1990年代後期開始重新探索起暗室及鏡屋的裝置藝術。其中最讓人印象深刻的作品《我在這兒,但什麼也不是》(I’m here, but Nothing),邀請觀者進入一個有著典型中產階級家庭陳設的客廳,幽暗的空間從牆面到所有物品全貼滿了色彩不一的螢光色圓點。特殊的黑燈管光線,在低調揭露空間陳設的同時,將所有圓點相反地轉化成強悍的紋樣,直接推進我們的視域。角落的電視機裡,草間正吟唱著悲傷的歌曲,像是在召喚亡靈。這間暗室創造了難以言喻的感官解離效果,也極可能是我們最接近草間彌生「自我抹消術」的一次體驗。

在裝置之外,草間彌生自2008年以來的繪畫,風格接續了早期的紙上作品,心象的、生物的、幾何的造形在畫面中自由交織。這些色彩豔麗的圖案是由壓克力顏料繪製,從前幽冥深邃的特質,如今已被直率的語言取代。它們傳達出某種永恆感,但卻不是意念或精神上的,而是更接近某種堅強不可摧毀的物質永恆。

在圓點的背後

作為泰德回顧展尾聲的《無限鏡屋──滿載生命燦爛》(Infinity Mirrored Room – Filled with the Brilliance of Life),無疑是整個展覽的最高潮。這間掛滿小燈泡的房間,在鏡面反射下擴張成浩瀚的宇宙圖式。英國媒體對這作品普遍讚譽有佳,認為泰德現代美術館自2003年艾力森(Olafur Eliasson)在一樓大廳的巨型光球《氣象計畫》(Weather Project)至今,一直沒有足夠奇觀的作品可與之匹敵,草間彌生的這間鏡屋,多少補足了這個缺憾。

這種看法,其實也暗示了草間彌生近十年來被理解的方式。1980年代以降,草間在國際藝壇再次受到注目,背後不乏對女性藝術家的「他者凝視」眼光;但近十幾年來,她在國際藝壇的能見度,除了每年幾乎都有的大型個展外,創作衍生商品及雙年展的平台扮演了更重要的角色。草間彌生在2008年成為藝術市場上作品價格最高的在世女藝術家。新的藝術市場經濟也為草間帶來新的粉絲。

她的圓點、軟雕塑、暗室、鏡屋感染力十足,很容易為大型展覽帶來奇觀的、節慶的或與民互動的效果,如2002年亞太三年展,草間設計了一間跟觀者互動的《自我消融室》(The Self-Obliteration Room)邀請來訪的孩童在純白的房間自己貼圓點貼紙,最後房間隨展期而被各色斑點覆蓋。在2006年新加坡雙年展中,草間把市中心最熱鬧的商業大街上的行道樹用圓點紋樣包裹。

此外,圓點紋樣也完全具備跨足時尚的潛力。早在1960年代的「草間企業」就已證明了這一點,到了2012年,則是路易威登(Louis Vuitton)與草間彌生合作推出一系列時裝與配件。路易威登在倫敦牛津街(Oxford Street)上著名的塞佛爾里奇百貨(Selfridges)打造「草間彌生與路易威登系列」概念店,還在百貨公司門口正上方豎立了一尊四公尺高的草間雕像。場景或許太過奇幻,以至於我們以為走進的是一間草間彌生的神殿。

在當代藝術商品與時尚設計交融的框架下,草間彌生手中充滿強迫症傾向的母題,多少變成了一種歡愉的紋樣,一種可愛的「水玉點點」。草間的圓點曾經是「愛與和平」的象徵,但當時的允諾還有一絲反文化的解放意涵,如今去除掉生命政治的圓點,則近乎完美地整合進文化工業之中。

曾經尖銳的藝術家,回顧起來總讓人有些懷舊,這是回顧展給我們的感性經驗。在草間彌生狂歡似的圓點世界背後,暗藏著尖銳的生命政治──關於存活,關於恐懼,關於愛與和平背後的黑暗驅力。

最後,當我們走出藝術家允諾的宇宙之屋,迎面而來的是一個久違、卻又保守得多的草間企業──販賣著水玉點點徽章、 方巾、 貼紙組、彩印瓷盤、 軟雕塑抱枕、《永恆的愛》桌布與《舞動南瓜》滾珠筆,一旁的大廳則懸掛了好幾個紅色圓點氣球,在禁止攝影的展場外,這是唯一可以拍照的地方,觀眾終於放心地拿出相機。草間彌生想要用圓點覆蓋這個世界的執念,如今透過當代博物館行銷繼續擴張著,我不確定她是否真能讓自己抹消於藝術之中,但可以肯定的是,每個人都想帶一些圓點回家。

(游崴:文字工作者。1976年生於台灣宜蘭,曾任《今藝術》雜誌編輯,現為英國倫敦大學人文學暨文化研究博士生。)

目次

繽紛圓點都市現身

草間彌生贏得世界認同的理由。

揭開「圓點」當中蘊含的意義。

和強迫症相互抗衡的「軟雕塑」。

眾人嘆為觀止的乍現活動。

沒有比「鏡面」更棒的媒材。

擴展到大型空間和戶外的立體藝術。

追尋少女失落的幸福。

松本時期全心畫畫,才能萌芽。

「草間時裝」推展到全美各地。

不停增生的鮮豔版畫世界。

愛人之死於拼貼中若隱若現。

舉世無雙的創造力在文學領域也開創佳績。

貼身拍攝顯現「天才」不為人知的一面。

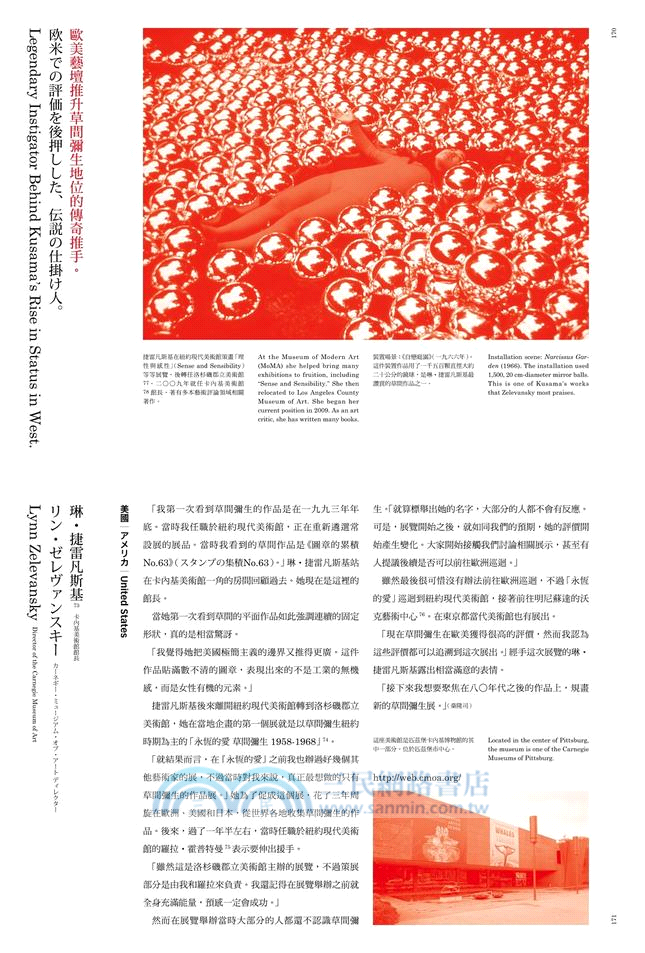

世界品味人士都喜歡草間彌生的作品。

我最喜歡的特質是……日本的草間迷

走訪日本的藝術據點參觀傑作。

流行商品每件都讓人很想要。

藝術家的足跡魅力長存。

草間對於創作的追尋到死也不會結束。

書摘/試閱

單純又複雜──草間世界之謎

建畠晢(京都市立藝術大學校長)

「我會持續創作直到惡魔認輸。因為惡魔雖然是藝術的敵人,卻更是創作的戰友……。」(引自一九五五年《藝術新潮》草間彌生寫的〈新人投書 傻子伊凡〉)

草間小姐在公眾面前屢屢這樣宣布:「我是前衛藝術家草間彌生。」她否定既成秩序不停創新,並且完全不在乎遭到孤立、勇敢向前邁進。在迎接80歲的同時,激烈的創造精神依舊在她內心不斷翻騰。對於那些認定前衛這個字眼已經過氣的人來說,這聽起來或許相當不可思議,然而草間彌生本身就是一個不合常理的例外。

近年來,草間彌生以我們這個時代最受敬愛的藝術家身分廣受社會認同,然而她一路發展至今,過程並不那麼一帆風順。相反地,她遭遇過人生各式各樣的考驗,必須和周遭無法理解自己的人艱困地進行對抗。她的前衛性建立於她特殊的精神病理背景,因此我們可以說她遭遇的狀況比一般人更加嚴峻。然而特別值得一提的是,正因為她是以邊緣人(outsider)的身分孤獨前進,才使得她的世界變得無窮豐富,創造出不可勝數的作品,吸引許許多多的目光。

依據某些觀察角度,草間的創作模式可以說是極其單純。不論是用圓點圖案或網點填滿畫面的圖畫,還是用陽具形狀的軟墊包覆物件,她都是用一個單一的元件不停反覆,毫不厭倦地進行增殖複製。小時候,草間彌生有時候會產生幻覺看到身旁周遭的牆壁或桌子遭到相同的圖案填滿覆蓋。那些圓點或網點畫面的原型正出自於她自身的幻視體驗。她為了擺脫那種籠罩自己的恐懼,只好將那些美麗又不穩定的意象轉化成為畫面。她受到內在強迫觀念(obsession)的驅使,才會無盡反覆這樣的行為,透過這種反覆的過程,她可以把自己從壓抑的心理狀態裡面解放出來。

然而她真正的偉大之處在於這種救贖的希望不僅僅停留於個人的領域,而是擴及到更普遍的層面,連接到一種同時拯救自己與世界的心願。她的目的是希望當我們面對她的作品,都可以感受到對所有人一視同仁開放的大愛。那種異常的執念,可以說是透過某種神祕的迴路創造出一種近似於宇宙或者是天國那樣的炫麗空間。

草間在紐約時代的活動被視為是極簡藝術和普普藝術的先驅,獲得很高的評價,然而草間的作品在這些風潮退去之後依舊毫不失色,這正是因為她那種「單純又豐富」的創作原理本身相當禁得起考驗。

近作變得更飽滿,

繼續引爆衝擊。

讓我們看看她的近期作品吧。繪畫上反覆的樣式變得更加簡化,色彩也變得更明朗鮮豔,然而這並不表示作品失去緊張感。即使畫面變得更飽滿,草間本身的衝擊性依舊維持在那裡。那些五彩斑斕的巨大花朵雕塑系列也是經常被人稱之為新普普,帶著讓人寬心的幽默感,可是同時也讓人禁不住產生某種不舒服的官能性的印象。

這些作品每件都暗中,不,有時候是明目張膽帶著一種靈體的氣息。就算說這是幻視者才有辦法召喚出來的非比尋常的異界景象也不為過。有些評論家認為我們可以從草間創造的這些意象當中找到她和超現實主義的相似性。然而一般而言,超現實主義的目標是透過自動書寫(automatism)之類的方法潛入意識底下的世界,抓到意象之後再回到光明的現實。相對來說,草間不需要這種「瘋狂的方法論」。因為意識底下的世界就是她現實生活的監牢,她的意象蘊含著超乎想像的力量,足以超越曖昧不明的夢。

草間的創作精力直到今天都沒有任何枯竭的跡象,真的是徹底征服我們。最後有一點我一定要指出,草間最近的作品當中蘊藏著一種純淨的精神之光。假使說得再大膽一點,那是這位天才不求回報的關懷,是她的本真。從草間彌生堅持不停創作那些「面目不加矯飾的大肚子南瓜」,我們可以看到她個人的淘氣,可是也可以將之視為是一種溫暖的喜感。她是天使,將認輸的惡魔變成戰友;她天真,但又具備無以倫比的知性和堅強的意志。「單純又複雜」,草間彌生的世界是永無止盡的謎,真的是超越我的理解力。

(精采內文2)

沒有比「鏡面」更棒的媒材。

草間彌生從平面、立體、一直到空間作品都一貫表現出反覆增殖的意象。為了確實展現自己的世界觀,草間彌生引進一種完美的素材──那就是鏡子。從紐約時代到今天,鏡子一直都是她反覆應用的材料之一。

一九六六年她在紐約卡斯帖蘭尼畫廊舉辦個展「草間彌生的窺探秀」(Kusama's Peep Show)(別名「永恆的愛」(Endless Love Show)),這次展覽發表的《愛會長長久久》(愛?????)是她早期開始運用鏡子的作品範例之一。這件裝置作品是一個六角型的房間,內側全部敷滿鏡面。天花板裝設無數的小燈泡,以激烈的速度在音樂聲中不停交相閃爍。此外,房間設計成讓觀眾可以從牆上的小窗觀看內部,就如個展名稱所示,是個讓人「偷窺」的空間。

燈泡有紅、白、黃、藍、綠共五種顏色。這些顏色彼此進行豐富的排列組合,每個瞬間都會創造完全不同的圖案。加上整座房間室內都是鏡子,透過鏡面相對反射,明滅的光看起來連綿不絕無限擴散出去。光點延伸放射,直到無垠的鏡面深處。草間彌生在自傳《無限的網》曾經這樣回顧這件作品:

「以前我自己親身經歷過那種靈魂出竅徘徊在生死之交的狀態,現在終於用這個裝置把那種感覺重現出來。」

不用說,鏡子是隨處可見的日常用品。不過經過草間的巧手安排,就變成展現生與死、現實與虛構等等複雜關係的視覺裝置。本書進行採訪的時候,她還表示:「就創作媒材而言,沒有比這更棒的材料。它可以映照我的形象,讓我和另外一個自己相遇。」草間後來繼續發展,總是組合複數的鏡子來創作作品。她將「眼前的事物」進行多重角度的投射,進而呈現出「前所未見的世界」。要將草間彌生的世界觀具象化,鏡子是非常重要的一種媒材。

鏡面和水面

增幅幻想的風景

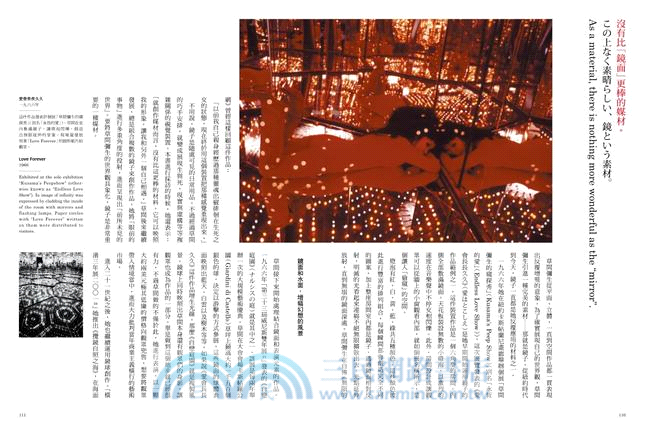

草間接下來開始處理結合鏡面和表演元素的作品。一九六六年「第33屆威尼斯雙年展」發表的《自戀庭園》(ナルシスの庭)就是其中之一。該展是每兩年舉辦一次的大規模藝術慶典。草間在大會會場卡斯帖羅公園(Giardini di Castello)草坪上鋪滿大約1500個銀色的球,決定以游擊的方式參展。這些鏡面的球體表面映照出藍天、白雲以及樹木等等。如果說《愛會長長久久》這件作品增生光線,那麼《自戀庭園》就是複製風景。鏡球上同時映照出草間本身還有觀眾們的身影,讓觀眾也成為作品的一部分。單是做到這個地步就已經很有力,不過草間做的不僅於此。她進行表演,以一顆大約兩美元極其低廉的價格向觀眾兜售,想要將觀眾帶入情境當中,進而大力批判當年商業主義橫行的藝術市場。

進入二十一世紀之後,她也繼續運用鏡球創作。「橫濱三年展2001」她推出《攬鏡自照之海》,在海面上設置2000顆漂浮鏡球做裝置,使得高樓大廈環伺的港灣景象煥然一新。草間當時將球扔入海中還進行表演,又讓這場現代藝術的慶典錦上添花。另一方面,草間也繼續嘗試結合鏡子與光線的創作手法。譬如《水上的螢火》這件裝置是從天花板垂下許許多多的燈泡,利用包覆壁面的鏡子和地上的水面增生光線。觀眾周遊於架設在水面上的走道,沉浸到讓人屏息的想像世界。此外,過去使用電力的作品都是事先設定讓燈光閃爍,然而這件作品卻是讓光線在水面盪漾。這表示每一個瞬間景象都完全不同。而且這件作品不是「偷窺」,而是讓觀眾可以用全身來體驗光。

即使同樣採用鏡面這個媒材,草間的作品依舊持續在進化。反覆增殖的景象永遠沒有盡頭。

(精采內文3)

愛人之死於拼貼中若隱若現。

黑暗中,樹木、鳥類、昆蟲的相片不經意閃現。彩色圖畫紙原本的顏色,從全部抹黑的背景邊緣殘留部分露出妖豔的光,主題赫然神秘凸顯出來。

這是草間彌生一九七○年代創作的拼貼作品。聽到草間彌生,大家都會聯想到大量原色鮮豔的作品,可是這些作品完全相反,陰暗的幻想世界支配了整個畫面。假使追溯這些作品出現的背景,不禁讓人想到生命中那些重要人物的死亡,對她多多少少有所影響。

「我打從心底尊敬他,也很感謝他對我的種種關心。他是全美國最偉大的天才藝術家。」

草間彌生在自傳當中如此回顧喬瑟夫.科奈爾。他在手工製作的盒子裡面進行拼貼創作,將貝殼、石頭、星座、玻璃等等各式各樣的物件貼進去,打造出一個獨特的抒情世界。

打從他們倆一九六二年在紐約相遇開始,他們之間的羈絆就沒辦法用情人或好友這些尋常的字眼形容,然而一九七二年科奈爾就離開了這個世間。草間彌生忘記約會,科奈爾靜靜等她等了好幾個小時,抑或是兩人一絲不掛,彼此描繪對方的身體……她和這位討厭和人相處的怪人經歷了一段激烈到荒謬、又純潔到難以忘懷的交流,在草間彌生的自傳當中,這段故事真的特別動人。

對草間彌生人生造成重大影響的另外一位男子,是她父親嘉門。她小時候親眼目擊窮極放蕩

的父親和小妾發生關係,讓草間對性感到恐懼,心底留下深深的陰影。然而,相對於母親極力反對草間彌生當畫家,父親喜歡畫畫完全不會對她生氣,還會買很好的畫材給她。一九七四年父親過世的時候,草間長年愛恨交織的心情不知是多麼複雜。

就這樣,生命中重要的人們接二連三在七○年代過世,她在這段期間製作了許多拼貼作品。這些作品當中彌漫著深不可測的黑暗與淡淡的淨化,應該是她深切面對生死之後所留下來的成果。

《如今你走了》這件作品展現她對父親的心意,畫面的主題是鳥兒躺在地上的屍骸,以及飄在空中彷若靈魂的物體。她用相片這種具體的材料,反而創造出一種神祕悠遠的氣氛。這些作品說不定就像是鏡子那樣,可以反映出觀眾各自的生死觀。

(精采內文4)

草間對於創作的追尋到死也不會結束。

草間彌生自己表示:「從我開始懂事以來,每一天每一天都很想死。」每次她都會開始畫圖,投入到忘記一切。這樣一來她的身體就會被愛包圍,自己想要死亡的慾望就會克制下來。草間喃喃說:「如果沒有藝術,我早就自殺了。」

我只知道要堅持到底。

藝術家經常在生死交界奮鬥,近年來,草間開始感覺接近真正的死亡,「慢慢好像開始迎接身為一個人的人生終點」。

然而她的精力完全沒有衰退。相反地,她裹著名為藝術的虹彩面紗,隨著年齡增長力量越來越強。迸發的力量經常以煽情的樣貌讓同時代的人感到驚訝。不知這些力量究竟是從何而來。

「這是因為死期將至開始準備降落。我也是被逼得更緊迫所以才會瘋狂創作,因為我已經進入飛機準備降落的狀態。著陸的時候就代表死亡。我今後也打算繼續開創日本從未有人處理過的新世界和新思想。我的心情像是眼前還有要花四百年才有辦法完成的工作,但是我現在才要出發。」

度過生活貧困又備受抨擊的紐約時期,草間彌生現在享有藝術界的崇高地位、名聲與優秀的工作夥伴。大家都在支持草間彌生。現在是她人生最美好的時光,她賭上一口氣:「要接二連三拚命把作品做出來。」

當然天才草間彌生畢竟也是一個人。也會感到不安與恐懼。她在自己寫的詩裡面寫出「靠在宛如幻覺的路標上走向藝術」這種表現孤獨感的文字,或者「自殺啊,等等我,我要問問藝術我還可不可以活下去」這種隱含焦慮的句子。

然而相對於從小產生的自殺傾向,草間每天都會好好審視生命的光輝。因此她說:「我想要掌握藝術的力量振翅高飛,將有限的『生』發揮到極致,一天到晚想要去死並不是我的生存之道。」就這樣懷抱熱情每天生活、創作、不停燃燒生命。

「我在所剩不多的人生當中懷抱著一顆夜不成寐的燃燒靈魂,希望能夠透過藝術的力量,在我死後將我的思想永遠流傳下去。」

前衛藝術家草間彌生的藝術追尋,永遠沒有結束的一天。

創作作品的專注力相當驚人。她作畫的時候飛快揮灑畫筆投入其中,彷彿一開始就已經想好所有的構圖。

草間彌生對生死總是懷抱著神祕與憧憬。「我這一生真的是都依靠『愛會長長久久』這句話。」

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。