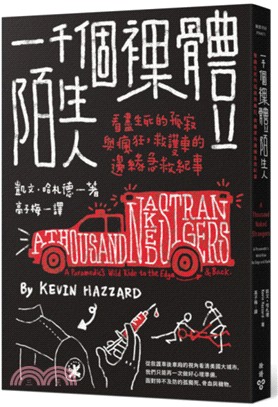

一千個裸體陌生人:看盡生死的孤寂與瘋狂,救護車的邊緣急救紀事

- 系列名:臉譜書房

- ISBN13:9789862355909

- 替代書名:A THOUSAND NAKED STRANGERS:A Paramedic's Wild Ride to Edge and Back

- 出版社:臉譜文化

- 作者:凱文‧哈札德

- 譯者:高子梅

- 裝訂/頁數:平裝/288頁

- 規格:21cm*14.8cm*2cm (高/寬/厚)

- 重量:404克

- 版次:一版

- 出版日:2017/06/03

商品簡介

|我們只能再一次做好心理準備,

|面對猝不及防的孤獨死、骨血與穢物。

穿越槍林彈雨、廉價住宅、養老院、街友中心和車禍現場,

能夠依靠的只有飆高的腎上腺素和各種急救步驟,

一次次緊急醫療救護的勤務宛如街頭戰——

救護員只有短短黃金時間能救人一命。

現場目擊可怕景象,但他們必須毫不遲疑、立即救護!

‧一名男子眼睛眨也不眨的瞪著窗外,探身近看才發現整台車都是頭髮,還有一坨腦漿;

‧把自己釘在牆上的男人,身邊站著一手揮舞著防狼噴霧、一邊嚷著要甩掉他的女人;

‧當護理人員忙著幫殺手包紮傷口時,他卻突然睜大雙眼瞪著說:「我認識你」……

從街頭救護站新人到大醫院老鳥救護員,凱文.哈札德(Kevin Hazzard)經歷晚班長工時、低薪、穢物和各種髒亂現場,他早已把靜脈注射、即時給藥和各種急救技能練得像呼吸一樣自然,只因某個心臟病發作、骨折、氣喘或者車禍的無名病人,正在某處命懸一線。

回顧十年生涯,凱文覺得緊急醫療救護猶如一門現代醫學人類學,沒有足夠藥物也沒有手術室,經驗豐富的救護員只能靠自己挖掘現場。他們得小心踩過子彈殼或證物,四處翻找藥袋、凶器或遺書,判斷該執行何種急救,同時還得安撫失去意識或陷入瘋狂的傷者(還有失控的家屬)。但只要警笛聲一響,他就忘卻危險,覺得自己是夜晚的街頭英雄……

一個緊急醫療救護員所見證的,不只是一個個赤裸裸又無助的陌生病人,也不僅止於接連不斷的意外、暴力事件,每次勤務也反映了社會安全網的漏洞和城市的危機。有時凱文因嘲諷而笑,有時因陌生人的不幸和悲劇而哀嘆,但他並不後悔在危險中現身。他用十年時光去證明,有些道德目標值得追求,而有些暗夜中的身影值得記憶。

作者簡介

目次

第一章 我犯了個錯誤

第二章 從零到一位英雄

第三章 人體模型

第四章 活著和呼吸著的活死人們

第五章 救援失敗也是一個選擇

第六章 最後一個工作

第七章 第一天

第二部

第八章 為大屠殺祈禱

第九章 殺手

第十章 旅人

第十一章 有真實信仰的人

第十二章 這人的死因跟花椰菜有關

第十三章 尋找者

第十四章 半夜的兩起死亡案例

第十五章 釘到牆上

第十六章 意外獸醫

第十七章 (尚未)有心理準備的最糟情況

第十八章 死前的卸貨

第十九章 完整的通話

第二十章 賴以活著的規則

第三部

第二十一章 不要造成(嚴重的)傷害

第二十二章 在公立醫院的私人生活

第二十三章 越獄

第二十四章 芥末醬以下的勇氣

第二十五章 死掉的藍色小精靈

第二十六章 聽到聲音

第二十七章 今晚無人傷亡

第二十八章 在天堂的一天

第二十九章 關於一個蠢問題的冗長解答

第三十章 信仰治療者

第三十一章 傲慢

第三十二章 到來的死亡

第四部

第三十三章 四處洩漏

第三十四章 電玩俠盜獵車手(GTA)

第三十五章 在你的想像中塑造他們

第三十六章 再次騎上鶴

第三十七章 召喚

第三十八章 完整迴圈

第三十九章 走過漫長的路

結語

致謝

書摘/試閱

|槍戰後的七分鐘

那是我被排回班表後的第一個勤務。克利斯和我被派去處理行人被車撞死的通報案件。我們找到被撞的行人時,他人趴在地上,已經死了,就在紅龍蝦餐廳前面。我們確定他身亡,有個警察懶洋洋地在我們四周拉起黃色的封鎖線。天色已暗。附近的人開始四處閒逛,但圍觀群眾不是很多——還不至於多到為了想一探究竟而在封鎖線上推擠。

因此我們尚有時間在這平和的氣氛下,暫停手邊工作去思索死者的牙齒究竟是怎麼回事。它掉了出來——就像整副假牙——完好無缺。怎麼會發生這種事呢?對於這一點,我毫無頭緒。這應該只發生在當某種龐大沉重的物體急速撞上一副血肉之軀時,才會有的一種奇特現象吧?反正我們在這裡也無事可做,我索性走回救護車上,這時,我身後有閃光燈喀嚓閃了一下。我轉身看見克利斯手裡拿著相機,他表情似乎也很訝異。他看看我、看看屍體、再看看手裡的相機。我們

兩個人一句話也沒吭,但其實心照不宣:我們費盡心力尋找慘案等級的勤務,拍下奇人怪事,這次總算一箭雙鵰。他沒拍屍體照片,只拍牙齒——跟身體分家但完好無缺的整副牙齒,像塑膠發條玩具一樣躺在路上。但拍這張照片究竟要做什麼?

我們還來不及想,無線電就響了。

紅色警示燈一路閃爍,車窗裡的建物飛掠而過,夜色燈影明滅不定。克利斯加快車速。勤務調度員的聲音從無線電裡劈啪響起。某高中舞會才剛開始,災難便降臨了。第一個通報出現時,只有一人被槍殺,但現場仍有槍聲,人數增加到兩名,然後是三名。我們抵達那裡的時候,槍擊才剛結束。

我們停好車,跳出車外,先評估現場狀況。幾十名驚慌失措的學生正在尖叫,另外還有很多學生紛紛把車停下來。某家加油站的員工鎖上大門。警察試圖封鎖現場,但徒勞無功。一架新聞直升機已經在嗡嗡飛來的路上。案發現場中央有三名病患。那是我們的病患,正在流血,孤伶伶的。我們沒拿擔架,只拎了急救袋就過去了。但每踩一步,都踩得到彈殼。警察回報有九十幾發子彈,這數字顯然有誤。

當我們抵達病患那兒時,有兩名是站著,另一名安靜地坐在地上。其中一個孩子的個頭兒很高,看起來緊張慌亂,右肩和左腿被子彈貫穿。而旁邊另一個孩子的鼻頭被子彈打穿,還有一顆子彈穿過他的上唇,再穿過牙齒,卡進他的硬顎裡。這孩子一句話也沒吭,只是瞪大眼睛看著我們。第三名傷者是個患有兒童肥胖症的小胖子,手臂被子彈貫穿。他是三個孩子當中最冷靜又傷勢最輕的,對於我們的提問,他都能點頭回應。我們私下叫他彌勒佛。

在等第二輛救護車趕來的同時,現場簡直像瘋人院一樣。有一隊消防員趕到了,他們同樣驚慌,其中一個還踩了彌勒佛一腳。至於他們的隊長始終跟現場傷者保持五英尺的距離,只會像無頭蒼蠅一樣不斷對著他的無線電大喊,要他們快點派運輸直升機過來。高中生一車車抵達,每一車的學生都比上一車來得更激動。在第一架新聞直升機抵達後,第二架也跟著來了,接著會再冒出十幾架。現在開始每隔幾秒就有人繪聲繪影地說槍手——不管他們是誰——又回來了。每傳一次,群眾便跟著恐慌一次。現場很吵、很熱、很亂,充斥著汽油味和血腥味。圍觀群眾放聲大叫,我們的病患放聲大叫,就連我們的消防隊長——﹁媽的我的醫療後送直升機到底在哪裡?」——也在放聲大叫。

「幹!」克利斯說道。「我們把他們全載走。」

「三個都載?你要三個都載走?」

「你說得對,」他說道。「那我們挑兩個好了,你覺得留下哪一個?」

三十秒後,我們把所有病患都送上救護車。高個子那個一直哀哀叫,射中臉部的那個老是動個不停,只有彌勒佛靜靜坐在長凳尾端。克利斯對我點個頭,我跳上駕駛座,呼嘯離開。總計,我們待在現場時間不超過七分鐘。坐在後車廂的克利斯不時撞來撞去,忙著剪開衣服和剪斷繃帶,插入靜脈注射管,呼叫醫院待命,重新評估傷勢。一抵達醫院,我立刻跳出車外,隨手抓住經過身邊的一名救護員,請他幫忙我們一起把這三個孩子接力送去檢傷分類,再一路送進外傷手術室。整個世界都在那裡等我們,有刺眼的手術燈和一堆等著解答的疑問,護理師、醫師、抽血師、X光師、掛號人員和外科醫師全員到齊。警察隨後趕到,詢問相關問題。袋口有拉繩的透明袋裡裝著傷者的衣服、皮夾、手錶、戒指、項鍊、手機、皮帶、鞋子還有……

「這什麼?」

哪怕四周一片混沌、吵雜,哪怕那個臉部中彈兩次的孩子愈來愈驚慌,但仍聽得出剛剛那聲音的語調暗示這裡面有問題——於是我的注意力瞬間被抓住。我轉身看見一名醫師正盯著彌勒佛的下背部看,用戴著手套的手將他往前壓。克利斯也在看,臉色開始發白。醫師抬頭看,嘴裡順勢喊道,單一入口槍傷,傷口在下背部脊椎右側四寸的地方——正中腎臟,沒有出口。

通常在完成結局令人傻眼的勤務之後,突如其來的靜默會讓仍殘留在身體裡的腎上腺素發揮最大作用。它會像腦袋裡的冰毒一樣衝擊你,讓你變得很嗨,幾乎就像反彈作用一樣,五臟六腑跟著舒坦。你總算忙完,終於可以好好回想自己剛剛做了什麼,而那一刻以及那場勤務裡的所有記憶,再加上一想到未來仍有類似通報呼喚著我,就會令平常在跑無聊勤務的我們心裡好過一點,畢竟不是那種有人頭痛、有人發飆或者有人爛醉如泥到全身是尿的爛勤務。可是今晚我們高興不起來,反而狼狽沮喪。我們的救護車仍停在外面坡道上,車內到處是血跡、繃帶、廢棄的包材。雙向通話無線電跟電線纏在一起,上頭還留有血手印。我探身進去,查看彌勒佛剛剛坐的位置,只見牆上——大概是腎臟的高度——有塊血跡在那裡。

其實我們的失察也不是那麼糟糕,畢竟我們有三個病人等著處置,而且我們在案發現場的處理時間只花了七分鐘,重大外傷最多只給你十分鐘。更何況現場鬧哄哄的,我們的人力根本不夠。就算是腎臟破裂——如果最後結果真是如此——也得靠外科醫師來處理,哪怕我們一開始察覺到,處置方式也不會有什麼不同。但重點是我們沒有察覺到,問題就出在這裡,這跟我們本來可以救他、或者路上可以更小心照顧他、抑或可以提早通知醫院做好準備都沒有關係,而是跟我們的面子有關。我們夢想成真,遇上了我們最想跑的勤務——或者幾近夢想中的勤務——但我們的表現差一點點便堪稱完美。

回程的路上,我們心情都不好。我們把相機丟給二十四小時營業的CVS藥妝店沖洗,老闆是個看起來猥瑣的矮子,顯然不會對那張牙齒照片反感。底片在沖洗機器裡旋轉,照片被印了出來,滑進信封袋裡。店外的克利斯快速翻閱他那份,找到那張牙齒照撕碎,扔了。我們共沖洗了兩份照片,所以我也有那張牙齒照。第二天一早,我們兩個已經重新振作。我們都同意這次勤務很好玩很順利,雖然有些狀況未察,但情有可原。至於那張照片,我們提都沒提。

我回到家,沖了澡,頭髮濕淋淋地邊穿衣服邊抽出照片翻看。那張照片就在一疊照片的最上面瞪著我。那副帶血的牙齒完整無缺,似乎在跟我控訴。就像有個小偷從窗戶爬進來或一隻老鼠從縫鑽進來,侵門踏戶到我家裡。我立刻扔了它,但還是覺得它還在我家裡,於是撕得粉碎,可是它還是在。最後,我燒了它,灰飛煙滅。只是它就像彌勒佛坐椅後方那面牆一樣,痕跡始終都在。

|公立醫院的光景及病人群像

格雷迪紀念醫院不算是一家典型的醫院,它是外傷中心和腦中風中心,也是一家有著燒傷中心、精神病院和一棟龐大的公共資源中心的綜合醫院。它也是一家運轉不靈的官僚機構,資金不足、負擔過重、收入只能勉強付帳單。其院區橫跨亞特蘭大市中心好幾條街區,裡頭星羅棋布幾家診所。所以它是一家醫院,但規模又比醫院大。

格雷迪紀念醫院猶如一個生態系統,來自食物鏈裡各階層的生物會整夜繞著它轉。有個婦人住在醫院前面的巴士場裡,總是聲嘶力竭地唱歌。但她其實不是在唱歌,而是從嘴裡發出嗯嗯聲。所以我們早上來的時候,不只打卡上班——還兼領聖餐呢。而在外頭街上,也就是出了前門,則聚集了救護車、醫師、護理師、訪客、流浪漢以及為了抽根菸而拖著靜脈點滴架出來的精神病患和病人。他們擠在人行道上,地上到處是口香糖和血漬,偶而也有人類的糞便。除此之外還有焦急的家屬圍成一圈為心愛的家人祈禱,更有當地新聞記者因耳聞有不幸事件而餐風露宿地守在醫院外面。畢竟不幸事件總是在所難免。

停車場下方有家麥當勞。醫院廢棄物則被放置在離坡道幾英碼遠的地方,救護車都是從這條坡道載送病人進來。坡道很新。舊的那條比較小,面對不同的方向,其中一邊有牆擋著。常有人坐在牆上抽菸,可能是無業遊民、流浪漢和運氣很背的當地人。每次有救護車進來,他們就鼓掌歡呼。那道牆於是成了眾所皆知的啦啦隊牆(Rooter Wall),坐在牆上的人是啦啦隊。直到今天,常被載送進格雷迪紀念醫院的病人都被叫做啦啦隊。而在這裡的工作人員一說到啦啦隊這三

個字都是愛恨交加。

這些只是在描述外觀,還沒進到裡面。

格雷迪紀念醫院建於一八九二年,原建物仍在,但總院就新穎多了,面積也大很多,它曾經被分成兩區,一個是白人區,另一個是黑人區。如今黑人隔離法(Jim Crow Laws)雖然已經不再,但也並非完全煙消雲散。窮苦的黑人永遠記得當年雖隔離但平等(separate but equal)的日子,所以還是會用格雷迪斯(The Gradys)來稱呼這家他們曾在此出生、治病甚至最後歸西的醫院。

正門這裡有個門廳。先是大理石地板和挑高的天花板、接待櫃台、高掛的匾額。但若有人生病或搭救護車進來,就得先去檢傷分類站。檢傷分類站是家馬戲團,最吸引人的景點是突然出了毛病的身體——有可能是無可挽回的那種。此地由兩名護理師坐鎮。但任何時間都可能擠進二十幾名需求不一的病人。一樓是候診室以及候診室裡幾百條茫然無措的靈魂。一樓也是緊急醫護中心(Emergency Care Center,簡稱ECC)的所在地——也就是你們所稱的急診室(Emergency Room,簡稱ER)。紅區專收外傷病人,藍區專收內科病人。兩個區都有二十幾間病房,再加上走廊上約兩倍數量的臨時床位,這些臨時床位是槍傷病人最後會被送來的地方,因為雖然中彈,但被認定還不至於致命。紅區有幾間外傷治療室,傷勢最嚴重的病人都被送來這裡治療。紅色觀察室也在紅區,情緒激動、暴力傾向的病人全被塞進這裡,他們沒辦法自行上樓的原因不外乎是剛被打了太多鎮定劑或者極需藥物輔助。

藍區沒有外傷治療室,但是有心肺復甦術急救室,還有四間病危觀察室、一間氣喘治療室以及院方的羈押專區。市立監獄、郡監獄以及聯邦監獄的罪犯全都會被銬在病床上,送進羈押專區。

緊急醫護中心猶如蠻荒之地,充斥著病人、幹練的醫師、工作過量的護理師以及數量不斷膨脹的一小撮後勤人員。這裡以前是一間急診室,專收城內送來的危急病人,後來九○年代改建成緊急醫護中心,這裡的作業向來亂中有序,磁磚壁面曾大喇喇地留有十幾個彈孔,直到被拆掉為止。

自助餐廳在二樓。產房在四樓。每次有嬰兒誕生(從誕生的那一刻起,就被稱之為格雷迪小貝比),醫院便透過廣播系統播放搖籃曲,所以每個人都知道有新生命來到這世界。這座城裡有很多格雷迪小貝比,應該有成千上萬個吧,而這首播放新生命到來的歌由於年代久遠,被播放過太多次,以至於播到一半就會有點中氣不足,像被什麼卡住,一路掙扎到最後一口氣。

太平間在地下室。精神病房在十三樓。

格雷迪紀念醫院是個奇怪的地方,就像這座城市結構裡的一部份。緊急救護部門也一樣。穿著格雷迪制服、搭著格雷迪救護車的我,「出」入無數險境(重要的是「要能出得來」)。走在街上的人,每個都是啦啦隊,其中很多是格雷迪小貝比。救護車經過時,他們會停下腳步朝我們揮手。每天都有人在城裡的每個破敗角落朝我們大喊:嘿!格雷迪!我們收到的通報量很龐大——一年十萬通以上——病人卻只有一小撮(大多是流浪漢,很多是酒鬼)。這裡的人員流動率高到除非我做滿六個月,否則老鳥根本懶得跟我說話。這是第一個門檻。假如這六個月內我沒被開除、離職或被殺,就等於過了第一個門檻。我應該辦得到吧。所以這段期間,他們還不太搭理我。

但下了班之後,如果走在街上或者跟朋友聚會,情況又不一樣了。只要我說我在格雷迪紀念醫院工作,每個人都會把注意力放在我身上。那地方太令人敬畏、太令人害怕、又太神祕了,以至於每次只要說我在那兒上班,得到的反應都是:我敢說你一定在那裡見過不少怪事。

我的確見過。我曾救治過一名在水族館被魟魚刺到的婦人。我曾經出勤去接送足球隊員、累癱的演員和歇斯底里的脫衣舞孃。除此之外,我的勤務也讓我的足跡遍及廉價國宅、國會大廈、

摩天大樓、高速公路、監獄和教堂,就連位在城市邊緣的違章建築帳篷城(Tent City)也去過。

就連醫院本身也一樣怪事不少,就某方面而言是太多一點。拿此刻來說好了,我正坐在院區邊陲一間小禮堂裡面聽演講,主題是整人陷阱。沒有人知道這些東西是誰放的,理由何在。不過我們都同意犯案者必須處死,而且要讓他求生不能、求死不得地死得很痛苦。

因為每隔幾個禮拜,整人陷阱就會出現。也許是一根骯髒的針頭,沒戴管帽,直接用膠帶貼在椅子底部。也或許這根針頭刺穿了我們用來固定病人的海綿板。又或許它從引擎蓋底下戳了出來。今天我們正在聽一位行政主管說明,他把照片放在投影機上,然後打開,十二尺見方的大銀幕立刻顯出影像:一只塑膠袋,裡面裝了尿液和滿滿的沒戴管帽的針頭。「這是昨天在一輛救護車上發現的。」他說道。但我們只關心一件事——這是誰幹的?他不知道,也不想推測,更不是他此行想要討論的重點。他只是來告訴我們要小心——要小心檢查我們的救護車。要懂得自保。

但這不是我們想聽的。有人已經被針頭刺到,所以這行不通,我們不想聽到什麼「上班早點到,到了就先檢查一下車裡有沒有藏這些東西,好降低意外受傷的機率」等這類廢話,我們只想聽到那個王八蛋被抓到了,現在就綁在外面等我們去瞧個究竟:弟兄們,他在這兒,讓我來給他好看!結果不是,長官只是來告訴我們有人在救護車裡留了一袋浸在尿裡的針頭,我們要懂得自保。長官連為什麼有人這樣惡作劇這種問題都回答不了,更別提去揣測是誰幹的了。「好了,」

他說完立刻關掉投影機,抽出照片,放回紙袋。「這就是我今天有的資料。」

我們魚貫步出禮堂,雖然我們仍有疑慮,但還是得打卡上班。我們拿起各自的裝備,往坡道走去,再動作很慢很慢,慢到不行地坐上救護車。

主題書展

更多主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。