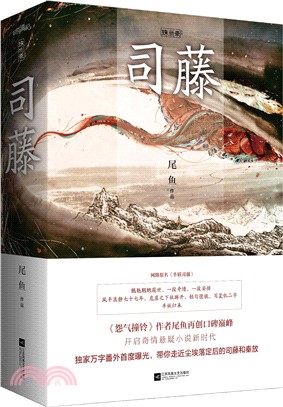

商品簡介

2013年,男子秦放攜未婚妻前往西部囊千尋找一位祖上的恩人,車毀墜崖,崖底的尖樁刺透心臟,滴落的血復活了長埋地下的女妖。

她自稱司藤,卒於1937年,逼秦放聽從自己驅使,要下一局復仇的好棋。

秦放千方百計想脫離司藤的控制,但抽絲剝繭的復仇路上,他漸漸發現,自己的命運,早在七十餘年前,就已經有了安排……

作者簡介

代表作:《開封志怪》《怨氣撞鈴》《半妖司藤》《七根凶簡》

微博:@行走的一尾魚

名人/編輯推薦

“妖能依山林丘澤而活,有什麼理由一定要去害人?生而為藤,你以為我喜歡化作人形,把自己塞進這些奇奇怪怪的衣服鞋子裡?我長在西南密林,抬首是天,低頭是地,風霜雨露,日月精華,想開花就開花,想不開花就不開花,想愛誰就去愛,不愛我我就走,若不是丘山多事,誰想一頭紮進人間道,活也活不成,愛也愛不到?”

——司藤

“你說你不需要我,西西才需要我,我不這麼覺得,我覺得,陪在你身邊更重要。你把好的都留給西西,自己帶了太多負面的東西離開,又跑到這樣一個深山老林裡,整天這麼坐著,長此以往,會精神分裂的,俗稱變態。”

——秦放

“你既然要做自己,那你有骨氣一點,不要用我的骨頭,不要用我這一半。反正你的妖身也保不住了,你就老老實實打回你的藤形。也許再過個百八十年,你以半藤之身,再修成個妖怪也說不定呢。又或者……那裡就有一具身體,甚至還有剛剛轉移過去的妖力。趁著你妖力未絕,你還可以去穿上這件新衣服的。但是我的,你一分一毫都別想用,我不會留給你的。”

——白英

目次

引子

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

第十一章

第十二章

第十三章

第十四章

第十五章

第十六章

第十七章

第十八章

第十九章

第二十章

第二十一章

第二十二章

第二十三章

第二十四章

第二十五章

第二十六章

第二十七章

第二十八章

尾聲

【西竹篇】

引子

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

【獨家番外】

【後記】

書摘/試閱

引子

1937年7月,滬上。

這些天,大街小巷議論最多的莫過於發生在北頭的那樁軍事事變。管你是拄文明棍的還是拉黃包車的,百樂門跳舞的還是跑馬場下注的,動輒爭得臉紅脖子粗、唾沫星子亂飛,人人都成了洞察時事、揮斥方遒的軍政大員。

譬如力夫賈三。

明明大字不識一個,往日裡見著巡捕忙不迭敬煙、見著洋人恨不得舔鞋,連北平的具體位置都搞不清楚,這些日子,忽然間就滿嘴的時局政治了。大家都猜他是這兩天拉多了教書先生、愛國學生,聽來的仨瓜倆棗盡拿來擱同伴面前顯擺。

這一晚下暴雨,街道的水積到腳脖子,幾個力夫收車去常去的館子扡腳,鞋提才剛抹下,賈三又跟人紅了臉白了牙。

原因是那個力夫說,日間拉了個客人,聽客人那意思,島國人對滬上也是虎視眈眈。

這可了不得了。雖然報紙上說那場事變震驚寰宇,那一槍到底也是放在北頭的,南方這邊連個響氣都聽不著。可是現在,居然虎視眈眈了!

於是賈三又出來給總統府代言了,那架勢,就跟委員長昨兒晚上剛跟他通過電話似的。

“島國人打滬上!你用腳指頭想都不可能!”

“滬上租界裡住的都是洋人!發藍西、梅裡煎、德一隻的,你問問人家的皇帝同不同意!”

“滬上挨著金陵那麼近,委員長住在總統府的,能讓他打?”

“委員長夫人的二姐就住在滬上!打滬上,委員長夫人能同意嗎?北平不一樣,委員長在北平沒親戚,打了也就打了……”

最終,賈三贏了一頓老酒,灌了半肚子黃湯。雨停之後,他東倒西歪地拉著黃包車離開,一步三晃地還不忘噴著酒氣放狠話:“島國,老子一個屁就把它崩飛了……”

***

賈三有個毛病,一灌黃湯鐵定轉向,不分南北東西,逢岔路就右拐,喝得越多跑得越歡。用他女人的話說,一罎子酒下去能把車拉淮水去。

腦子昏昏沉沉,依稀記得沿著江邊吹了會兒風。黃包車叮裡咣當顛得跟散了架似的,再接著腳下頭一空,撲地就睡上了。

後半夜時醒過來,七月天,夜心還是涼,肚皮子挨地冷颼颼的,賈三還沒睜眼,鼻子裡先聞到黴布味道。暗暗罵了句冊那,這趟喝大發了,怎麼跑到倒閉的華美紡織廠來了?

酒還沒醒,視線有點糊,賈三打著哈欠眯眼看遠處拐角的牆基。月亮白得很,像是給地影子鍍了光,有個女人拐過牆角……

有個女人?

賈三突然反應過來,騰一下翻身坐起,揉了揉眼睛,又往那邊看過去。

安安靜靜,靜靜悄悄。

難道是看錯了?

不可能,那一定是過去了個女人。高跟鞋,足足三寸,尖尖細細,鞋頭上鑲珠子,顫巍巍的,珠光潤得很。賈三聽人說過,委員長夫人出嫁的時候高跟鞋上鑲著前朝太后棺材裡盜出來的明珠。那以後很多滬上的太太們有樣學樣,一雙鞋子整得珠光寶氣,頂窮人家半年的口糧呢。

還有白生生的足面、纖細的小腿,旗袍的裙裾拂在腿邊,繡花的地方暗些,黑天看不清楚,就知道那紋樣繁複得很,大戶人家手筆。

再往上就沒看到了,誰讓他那時是躺著的呢。那一雙纖足玉腿從牆角晃過去的時候,他都還沒回神呢。

前後這麼仔細一想,賈三覺得自己撿到寶了。

這事他自己沒經歷過,但聽說過幾次。很多有錢人家的姨太太,芳心寂寞,在外頭有花頭,旅館、市肆人多眼雜,不好辦事,有些個膽子肥的,就會往這種市郊廢棄的廠子或者屋子裡頭跑。

過來人教他,遇到這種事,別去驚著野鴛鴦,男人在不好辦事,柿子揀軟的捏,最好盯緊女的,等她落單的時候拍暈打昏,身上那些金耳環玉鐲子任你擄。天降橫財馬逢夜草,要是膽子夠大,嘗嘗姨太太的鮮味也無妨——這些女人行的暗事,吃虧了也不敢太聲張。況且黑燈瞎火的,她知道你幾個鼻子眼睛?

賈三決定先探探底:惹得起就順勢撈一把,萬一是個惹不起的刺兒頭……

橫財誠寶貴,生命還是價更高的。

***

他先在週邊兜了個圈,確認不是幫派老大出來軋姘頭外頭有小弟放哨,也有八成把握裡頭的男的是個吃軟飯的小白臉——這麼偏的地方,外頭都沒看見有燒油的汽車,這窮酸勁兒!黑包車也沒有——為著跟黃包車區分,規定自家雇傭的私用黃包車得漆成黑的——這姨太太也真夠可以,不敢用家裡的車,踩著那麼雙高跟鞋到底是怎麼過來的?

賈三心裡略有了底,膽子也肥了許多,轉著心思慢慢拐過牆角。

廠區裡安靜得很,露天的牆角堆著黴爛的紗錠繅絲,車間大門鐵鍊子纏著圈掛了鎖,人應該不在廠房裡頭。這就怪了,堿房、酸站、堆垛庫房一一看下來,連個鬼影都沒尋著。沒道理啊,沒見那女人原路出去。進出只有一條道,後門處防賊,週邊都張著鐵絲網呢,那麼個嬌滴滴的姨太太,難不成能翻出去?

賈三連急帶躁,汗都下來了,站在車間大門前頭一手叉腰另一手掄實了扇風:這事也就兩個可能:眼花,或者撞了邪。

估計是眼花吧,應該是眼花,自家女人罵得沒錯,黃湯下肚就沒啥好事。賈三垂頭喪氣,一屁股倚著大門坐下來。

吱呀一聲,門開了。

生銹門軸格楞格楞地響,大門沉重而又徐徐往兩邊張開。暈黃色的暖光向門外罩過來,恰恰就把賈三罩在了這片殷紅的影子裡。

賈三沒敢動,喉結挺在那兒,眼睛都沒敢眨。他不是三歲,他曉得這事不是有點不對勁,是非常不對勁。

——門外頭是纏了幾道鐵鍊子掛了鎖的,哪能讓他那麼輕輕一倚就開了?

——這兩爿門,少說百十斤重,單聽格楞格楞的聲音就知道多吃力了,怎麼會自行往後打開呢?要說是有人在後頭開門,怎麼連呼哧呼哧的喘氣聲都聽不見?

——如果屋裡有燈,縫裡怎麼著都能透出點。剛剛在門外頭,可是一絲兒光都沒瞧見的。

……

賈三僵了好一陣子,還是戰戰兢兢回了頭。是禍躲不過,再者,心底到底存了三分僥倖:自己就是個拉黃包車的,這麼大陣勢,不可能是沖著他來的。

***

偌大的廠房充斥著模糊的殷紅色,蒙矓的視線裡,似乎有什麼人……

賈三吞了口唾沫,往裡走了幾步……

終於看清楚了,是有個女人被捆住腳踝倒吊著。散開的頭髮很長,垂下來還是沒能觸地。地上是不斷洇開的暗紅色的血,而就在垂下的發尖和地面之間,他看見一雙緞面的高跟鞋。

鞋頭尖細,面上鑲一顆瑩粉的珠子,足面雪白,小腿圓潤,再靠上是旗袍斜拂的裙裾,繡的是錦藤,彎彎繞繞,寓意瓜瓞綿綿。

那是站在被吊起的女屍身後的另一個女人。

賈三傻了。他活了三十多年,人生“導師”無數,教他坑蒙拐騙、討好迎合,但從未有人提點過他,遇到這種場合,該怎麼應付。

若此時邊上立一口落地大鐘,那三枚長短指標合該都是不動的。指針和這紛雜人世一併定住,只待有什麼把這僵局打破……

打破僵局的,是噗噗兩下詭異聲響。兩根不知什麼材質的臂粗尖錐,從倒吊女屍的左右肋骨處透體而出。屍身在空中晃悠了幾下,暗紅色的血泛著黝黑的色澤從創口處流下,浸透衣袍,滑過脖頸,漫入濕漉漉打結的長髮。起初滴答滴答,而後小溪流般,匯入地上那一大攤。

賈三尖叫一聲,掉頭就跑,門外濡濡夜色,一輪明月高懸。眼看再有三兩步便能逃離這裡,突然砰的一聲巨響,兩扇門瞬間關閉。

大門的急速關合帶出好大一股陰風,刮得賈三臉上的肉簌簌而動。

周圍就這樣安靜下來,也不知過了多久,死一樣的寂靜裡,終於響起了高跟鞋的聲音。

噔,噔,噔。

***

1937年8月,戰事吃緊,已經廢棄的華美紡織廠在島軍的空襲轟炸中夷為平地。

1949年4月下旬,國軍長江防線被突破;4到5月間,我軍逐步向滬上各區發起總攻。華美紡織廠的廢墟之上,一度築起對陣攻防。

時光荏苒,歲月如梭,華美紡織廠的舊址,歷經建學校、體育場、商店,到2013年,這裡已經是一個被眾多居民社區環抱的街道公園。冬日常見霧霾天,PM2.5指數爆表,很多專家再三建議這種天氣應該少出門少開窗——儘管如此,熱愛晨練的老頭老太們還是戴著專業防霧霾的過濾口罩,興致勃勃地在公園的空地上打一路白鶴亮翅,再耍一招野馬分鬃。

……

故事,從這一年的冬天開始。

第一章

2013年12月,西部,囊千縣,近白檫鄉。

陽光不錯,溫度卻低得叫人咂舌。安蔓塞在所謂純羊毛能抗極地嚴寒的靴子裡的兩隻腳幾乎凍成了沒知覺的冰坨坨,饒是這樣,她還是倚著車門很頑強地舉著手裡的手機,東挪挪、西移移,跟搜尋敵方信號似的。

也不知道是手機舉對了點位還是剛剛只是卡網,信號突然就滿格了。嘀嘀嘀,等了好久的幾條微信接連進來,前幾條的圖片正在下載,最後傳的文本資訊先進來:“親,照片還在精修,先發幾張你看看效果,有問題你說話哦。”

又等了一會兒,第一張照片先打開了。海邊、日落、她、婚紗,這家影樓真是靠譜,修的片子唯美得跟夢似的。

安蔓的眼睛一下子濕了。

另外幾張也是她,單人的,托腮凝思、低頭輕嗅手裡拈的花、林蔭道裡肆無忌憚地大笑、斜倚橋上撐一把煙雨朦朧的傘。她把幾張照片都發到朋友圈裡,配的那段話增字減字,改了又加,最後發出去的那條是:這世上終有註定的一個人在等你,那時你才明白,為什麼跟那些錯的人都沒有結果。何其慶倖,千萬人之中,遇到你、選擇你,只願意和你走過1314。

發完了,手機塞回兜裡,雙手攏到嘴邊呵氣,使勁搓,拼命跺腳。不知道跺到第幾次的時候,秦放回來了。

過來的時候,秦放半是揶揄地對她說了句:“夠酸的啊。”

八成是看到那條微信了,安蔓早有準備,一仰頭回了句:“我故意的,就是要硌硬那些見不得我好的賤人。”

秦放沒說什麼,沖她豎了個拇指。看他臉色淡淡的,安蔓就知道打聽的事沒著落:“還是找不到?”

“比這糟糕。人家說了,三年前這裡經歷過一場地震,附近的山塌了幾座,有村寨被整個兒吞掉,估計是找不著了。”

當然是找不到了。這是秦放的家事,據說是要還家裡老一輩的心願。安蔓沒有多打聽,不過出發前她就做好了心理準備:已經七八十年了,世界局勢風雲變幻,十年就是乾坤倒轉,七十年時間,山可平水可幹,要找個肯定已經死了的人,也太難了。

更何況,其間還多了一場始料未及的大地震。

安蔓試探性地提了句:“那……我們回杭市?”

人多少是有點犯賤的,明明不抱什麼希望的事,忽然告訴你百分百沒戲了,心裡會突然擰巴地不爽。這一點上,秦放是個典型。上車之後,他說了句:“再找找,好不容易來一趟,也是全老太太一個心願,多少要在恩人墳前磕個頭。”

又說:“就當玩兒了,這邊景色好,你不是挺喜歡的嗎,你那心都滌蕩得跟水晶似的了吧?”

又在損她了。安蔓白了秦放一眼,這些日子,她是老發微信、微博。這不是沒來過嘛,看雪山、喇嘛廟,什麼都新鮮,經常報備行程,一時衝動也會發幾條類似“心靈都淨化了,人就該活得如此純粹”的感想。這不就是那麼一說嘛,還真當她喜歡這兒啊,別的不說,光那加劇皮膚老化的高原紫外線就夠她受的了。

她笑嘻嘻地回了句:“我你還不知道,不就是在裝嘛。”

秦放嗯了一聲:“誠實。”

她知道秦放愛聽什麼,也知道他膩味什麼。和秦放的相識相處,安蔓承認自己是有些投其所好耍了心機的——那又怎麼樣呢,男人給女人送花、安排浪漫約會就不是在耍手段嗎?重要的是結果,不管秦放最初的愛是誰,最愛的是誰,現在是她以女友,啊不,未婚妻的身份陪他來囊千處理家事,未來也只有她。

兩人關係確定的時候,秦放說過一句話:“安蔓,我就喜歡你是個明白人。”

於是安蔓知道,跟秦放相處,不需要太多想法,做個明白人就行。

安蔓,我就喜歡你是個明白人。

這句話非常重要。

***

兩人又在附近待了兩天。那條關於婚紗的微信下頭點贊無數,也有人建議她務必不要錯過附近的知名旅遊景點,比如四大神山之一的阿尼瑪卿,比如巴顏喀拉主峰,比如天下黃河貴德清。

於是她除了貼圖片曬行程,做得最多的就是翻地圖冊看路線,這才知道原來囊千再往東走一點就是整個西部都有名的印經院。安蔓極力攛掇秦放往那兒走,秦放一口回絕。

“不去,那麼神聖的地方,你是想全身心都被滌蕩成鑽石嗎?”

安蔓藏住了失望。車子掉頭離開的時候,她想著秦放關於她水晶和鑽石的說法,忽然有點難過。心裡想著,再怎麼滌蕩,我也就是塊煤疙瘩罷了。

***

第三天晚上,兩人在囊千縣城的一個餐館吃飯,秦放大致把走這一趟的緣由跟安蔓說了。

秦放的曾祖母,是川地靖化縣人。靖化縣在國內近代史上很是留下了一筆,因為1936年到1937年的大饑荒,靖化縣人吃人的慘案太多,活活嚇瘋了斷案的縣長于竹君。

他的曾祖母在這場大饑荒中和家人一同外出逃荒。那時候,大部分人是往東走,因為江南自古富庶地,想來會有飯吃,但也有一小部分人把寶押在了西部——往西的路險,環境惡劣,人來得少,也就意味著搶飯吃的嘴少。

流徙到囊千一帶時,家裡人死的死散的散,只剩下她一個人。幾乎餓死的時候萬幸遇到了好心人收容,全了一條命。

恩人的家裡,有個長她一歲的姑娘,染了時疫暴亡,家裡就把她當女兒養,還讓她頂了自家女兒自小結下的婚約。

當地的習俗,未出嫁的女人死了,將來連個上墳磕頭的人都沒有,要出錢認親養個乾兒子。秦放的曾祖母便把這事應承下來,說:但凡我有後人上墳磕頭,阿姐墳前就少不了掃墓的。我的兒子就是阿姐的兒子,把阿姐的事當自己的事一樣辦。

立誓容易踐諾難。後來她隨夫到東邊跑生活做生意,兵荒馬亂的,回去的路就此渺渺。一直到死,都再也未見鄉土。

秦放說:“原本指著我爺爺,我爺爺那時候趕上打仗、建國,哪有心思往西邊跑?我爸結婚的時候是一九八幾年,那時候窮,紮一個廠子就是鐵飯碗一輩子,一分錢都省著花,哪有閒錢出去?又不是火燒火燎的事,磕個頭,什麼時候不行?就這麼一年拖一年,一直到我爸沒了,這事也沒成行。”

話題有點沉重,安蔓不吭聲,給秦放斟了一碗酥油茶。

“我爸死前告訴我這事,我才知道我家裡還承著這麼個女人的恩。我說行啊,我就跑這一趟唄,一次性幫我爺爺、我爸都把頭給磕了。我爸說‘別,你找著老婆再去吧,成雙成對的,也給地下那女人一些有子孫的念想。你一個人去算什麼事兒呢’。”

安蔓笑:“所以找著我就來了?”

想了想又加一句:“其實人也真挺怪,換了別人,這麼點事,七八十年的,隔了好幾代,偷懶也就不來了。但也總有些人吧,把這當回事,關山萬里地踐諾。”

秦放說:“這兩天我一直找人,但是有時候自己也搞不清,覺得自己怪沒勁的,只是瞎折騰。真找著了又怎麼樣,磕不磕這頭,日子不還是照過嗎?”

有好一會兒,兩人都沒說話。安蔓問他:“喝酒嗎?陪你喝點青稞。”

秦放笑了笑,正想說什麼,門外響起了好大動靜的刹車聲。

***

好幾輛車,清一色的越野,下來的都是大老爺們。領頭的謝頂發福,但那一身裝備可真不差,都是頂尖的名牌。幾人應該是停車吃飯,進來七嘴八舌大聲嚷嚷,又喜出望外地跟秦放他們打招呼:“哥們兒,過來旅遊?剛看到你們的車,內地牌照,我們就說肯定也有遊客在這兒。”

如果是在東南沿海,大抵不會這麼自來熟的,囊千這頭遊客少,路上遇到了多少會寒暄一陣子。秦放欠了欠身算是打招呼,領頭的那個特熱絡,看看離上菜還有些時候,也不管秦放他們樂不樂意,硬湊過來跟他們聊天。

他自我介紹姓馬,在贛地瓷都做瓷器生意,和朋友過來自駕。秦放問他是不是要登山,這位馬老闆瞪大眼睛說:“登啥山?凍死我了!”

穿的是專業戶外裝備裡號稱領導型的始祖鳥,專業嚮導級別,全程哆哆嗦嗦縮車裡讓司機開車“自駕”。又是個噱頭大於實質的。秦放不想跟他多說,他卻越聊越嗨,天馬行空,談自己的生意,抱怨這一路吃得不好,誇秦放和安蔓養眼般配,又很關切地問安蔓:“妹妹,臉色不好,暈車啊還是高反啊?”

好不容易熬到他那桌子上菜,同行的人喊他回去吃飯,馬老闆猶自戀戀不捨,對秦放說:“兄弟,晚上去我那兒聊聊吧,我跟你投緣,一見如故,說不完的話。我就住城中心的金馬大酒店,188號房,你一定來啊,咱們聊聊。”

這馬老闆,也忒逗了。晚上臨睡覺的時候秦放還止不住好笑,同安蔓說真是莫名其妙,自己話都沒跟他說兩句,到了姓馬的嘴裡,居然就“一見如故”了。

安蔓勉強笑了笑,臉色很疲倦。秦放過來摟住她,在她鬢角親了親,說:“姓馬的只有一句說對了,你臉色真不好,是這兩天太累了嗎?”

安蔓點頭,又指指自己的眼圈:“大概是水土不服,來了之後一直睡不大好,晚上吃片安服靈行嗎?”

安服靈的效果類似安定,不過口感好一些,易溶于水。

“你體質本來就弱,別吃太多,一片就行了。”

安蔓促狹:“體質好的就能吃得多嗎,要是你得幾片?”

秦放故作深沉:“要放倒我這樣的猛男,至少兩片……三片才保險。”

安蔓咯咯笑起來,她掙脫秦放的懷抱,到一邊打開行李箱取藥。擰開藥盒子蓋,先倒出一片,兩秒之後,又倒了兩片。

三片安服靈,握在手心,汗出得厲害,心跳得很快。安蔓回頭看秦放,他正在開電視調音量,調著調著忽然噗一聲笑出來,說了句,這王導也太招樂了。

好像是一檔真人秀的綜藝節目,雪鄉,畫面上白濛濛的,幾家人爭先恐後地搶房子。安蔓的嘴唇乾得厲害,她不安地舔了一下,說:“秦放,我給你倒杯檸檬水吧。”

***

我就住城中心的金馬大酒店,188號房,你一定來啊,咱們聊聊。

這話,不是說給秦放聽的。

安蔓站在188號房門口,掌心止不住地出汗。她從小就有這個毛病,一緊張掌心就會出汗。這個晚上,從她把安服靈放進秦放的杯子裡開始,掌心的汗就沒有停過。

終於下定了決心伸手敲門,才發現門沒關嚴,輕輕一推就開了。

空調打得很足,暖氣撲面而來,屋裡的光很暗,客廳開著電視,歡快的調子,旋律很熟悉,是秦放之前看的那檔真人秀,午夜場重播。那個白天見過的馬老闆,裹著浴袍窩在沙發裡,兩條長滿汗毛的小腿架在電視前頭的茶几上,笑得前仰後合的。

“哎呀媽呀笑死我了,這缺心眼兒的大老爺們,搶個房子把閨女都扔了……”

安蔓走過來,腿一直打戰。她停在沙發旁邊,叫了聲:“趙哥。”

他當然不姓馬,也不做什麼扯淡的瓷器生意,那都是信口說給秦放聽的——其實,自己是不是該感謝他,沒有當面揭她的底。

趙江龍順手就關了電視,茶几上摸了煙,打火機哢嗒一聲,在忽然安靜下來的房間裡聽來分外刺耳。火苗躥起的時候,他隔著火瞥了她一眼。

“安……小……婷,改名字了?”

安蔓沒說話。趙江龍笑呵呵的,仰頭朝她臉的方向噴了一口煙,拿起手機點了幾下,清清嗓子咳嗽兩聲,陰陽怪氣地開始讀一段話:

“這世上終有註定的一個人在等你,那時你才明白,為什麼跟那些錯的人都沒有結果。”

安蔓的臉色一下子就白了。

先前她一直以為是自己倒楣,天下這麼大,馬路這麼多,偏偏在這種地方狹路相逢,這不是老天成心要她好看嗎?現在才知道,沒那麼多巧合偶遇,有因才有果。

“安小婷啊安小婷,包你那三年,你趙哥不算摳啊,在你身上砸了五六十萬不止吧?你這小娘皮不地道啊,那陣子員警查我,你尋思我要栽,招呼都不打卷了東西就跑。哎喲後來我回去看了,你卷得那叫一個乾淨,鍋碗瓢盆都沒留下啊安小婷,把你趙哥的心都傷透了。”

安蔓直挺挺站著任他說,頭皮一直發奓。姓趙的是個笑面虎,話說得越輕手下得越重。今天這事善終不了,她得求他,哪怕膝蓋軟成了麵條,也得往死裡求他。

“你不會做人啊,換了你趙哥,這輩子都得低調。低調你懂不懂,俗稱夾著尾巴做人。你知道這消息哪來的?人截圖發給我的,還是匿名。你得多得罪人,別人才會在背後給你使絆子下刀啊?”

原來是犯了小人了,安蔓恍恍惚惚的,腦子裡閃過朋友圈裡一個個名字。是誰呢?誰都像,誰又都不像。

“本來啊,婊子無情戲子無義,走就走了,你趙哥大度,也不想追究。只是一來這次碰了巧,跟你離得還真近;二是你這小娘皮太傷人了,還‘跟那些錯的人都沒結果’,你趙哥花出去的都是真金白銀,那也是辛苦錢,不是天上掉的,扔水裡還打個響,存銀行還有利息呢,到你這兒就成了‘錯的人’,你給解釋解釋,你趙哥錯哪兒了啊?”

他帶著笑說,後來臉色漸漸猙獰,把手邊的酒店雜誌卷成了筒,像著以往脾氣不好沖她發洩一樣,一下下抽著她的頭和腮:“解釋解釋,給解釋解釋,錯哪兒了啊?”

安蔓嘴唇哆嗦著,撲通一聲就給他跪下了。

剛一開口,安蔓的眼淚就掉下來了。她給趙江龍磕頭,語無倫次說了很多很多,她說趙哥你放過我吧我一輩子都感謝你大恩大德,我知道我花了你的錢我一定拼命去掙了還你,我好不容易遇到秦放,我跟他婚紗照都拍了,趙哥只要你抬抬手我一輩子都是好日子,求你了你千萬別跟秦放提這事……

她哭得特別慘,趙江龍抽了張紙巾給她擦臉,又換了副和氣的臉來跟她說話。安蔓怔怔地,看著趙江龍一張嘴開開合合,愣是什麼都聽不進去,腦子裡都是秦放秦放。

秦放長得帥,能力也強,和朋友合夥辦的公司風生水起的,更重要的是他真專情,初戀女友陳宛意外溺亡之後六年,他身邊都沒別的女人。秦放主動給她打電話的時候,安蔓的感覺是天上掉個金元寶,不偏不倚正好砸她腦袋上了。

這是她這輩子能遇到的最好的男人了,多想抓住啊。她比所有的演員都用心,白天黑夜地琢磨演技,把見不得光的安小婷藏在箱底,打造出一個秦放喜歡的安蔓來。累是真累,但是甘之如飴——累點怎麼了,古代女人後宮爭寵比她複雜多了,那還只能分到零點零幾的皇帝,她得到的,可是完完整整一個秦放。

當然有人嫉妒她。惦記秦放的女人不少,秦放端看她怎麼應付。她笑嘻嘻地來一句:“我就是要硌硬那些見不得我好的賤人。”

秦放喜歡這調調,他不喜歡女人太軟弱太逆來順受。有人摑你的臉嗎?加倍打回去。

千里長堤,她一點一滴築起來的,只是臨到頭忘形了這麼一次,老天就派了個姓趙的讓她潰堤。太不公平,叫人怎麼甘心,死都不能瞑目。

趙江龍覥著臉看安蔓,腦子裡那股邪念跟身下那股邪火一樣燒得突突的。安小婷這女人,當初只是他包的幾個外室裡的一個,除了年輕漂亮,真沒覺得怎麼特別。今天不同,不曉得這三年她吃的什麼米,身上那股子不一樣的調調,還真的就像安蔓之于安小婷這個名字的差別,再說了,她現在是秦放的女人,從別人嘴裡奪食,總是別有一番刺激。

他伸手去扶安蔓,另一隻手肆意地順著她的腰線往上摸,乾笑著說了句:“想哪兒去了你,一日夫妻還百日恩呢,你趙哥是逼人走絕路的人嗎?”

安蔓僵了一下,腦子裡一片空白。

其實她老早就做好心理準備了,趙江龍和她之間,又哪有別的什麼可以“聊”的?遠在敲門之前,遠在他白天笑著說出“你一定要來”的時候,她就知道會發生什麼吧。她滿心以為自己可以應付,又不是沒跟他做過,就當被鬼壓了一次吧,此後一了百了。

事到臨頭才知道真不行,她費了那麼多力氣,把自己脫胎換骨成安蔓,實在做不到像以前那樣,對著趙江龍這樣的人承歡。安蔓像是被電觸到,死死把住趙江龍的手,嘴唇囁嚅著:“趙哥,除了這個,除了這個我們都好談,真的,都好談……”

趙江龍火了,一巴掌把安蔓打得眼前發黑:“他媽的安小婷你自己是個什麼玩意兒自己不知道嗎,怎麼給臉不要臉呢?”

連罵帶打,又是劈頭蓋臉幾下。男人手重,又都是招呼在頭臉這種脆弱地方,安蔓的血都充了腦袋。可她也真有那麼點邪行,讓趙江龍這麼一打,原先還猶豫著的,真變成抵死不從了,掙扎著踢打撕咬,拼死也不讓他得逞。

撕扯間,趙江龍突然慘呼一聲,捂著肚子騰騰騰倒退幾步。

安蔓鼻子下頭都是血,呼吸間是滿滿的腥味。她顫抖著抬頭,正對上趙江龍哆嗦著伸手指她,一臉的難以置信。

他的小腹上插著一把刀,而鮮血,正迅速泅上白色的浴袍。

安蔓蒙了,自己動了刀嗎?哪兒拿的?怎麼捅過去的?過去的幾十秒太過混亂,想去回想,腦子裡只剩大片空白。

她哆嗦著低頭看自己的手。白皙纖長的十根手指,左手中指上戴著訂婚戒指。不記得了,完全不記得,連哪只手拿的刀都全無印象。

一聲悶響,趙江龍重重倒地。

***

安蔓說不清自己是怎麼回到住處的。她失魂落魄地上了樓,哆哆嗦嗦掏出房卡開門,屋裡很黑,靜下心來能聽到秦放熟睡的呼吸。黑暗中,安蔓背倚著牆站了好久,直到遠處大街上突兀地響起刺耳的車聲,她才哆嗦了一下,跌跌撞撞撲跪在床邊去晃秦放的身子。

開始很小幅度,後來就有些失控,哭著叫他:“秦放,秦放,你醒一醒啊。”

***

秦放睡得很沉,安服靈藥物的外力把他拉進深重的睡眠,而睡夢裡,他正困魘在一個場景之中。

那是個舊時代老式的京戲戲臺,兩邊拉起紅布簾子,後頭的拉唱班子好生熱鬧,鑼鼓胡琴京二胡,臺上生旦淨醜唱念做打,蟒帔褶靠、綬帶絲絛濟濟一堂。他好像回到小時候,個子小,扒著戲臺拼命仰頭也只能看到下頭的厚底靴、朝方、雲履,隨著急嘈嘈的鼓點上下翻飛,叫人目不暇接。

再然後,他突然發現,在戲臺最靠裡的位置,翻飛的各色衣袂下擺、起落的各式戲鞋之間,出現了一雙緞面的高跟鞋,鞋頭鑲著一顆顫巍巍的珍珠,足面光潔、小腿圓潤,旗袍的前後片微微拂動。

京戲百音逐漸淡去,到最後,偌大戲臺,萬千影像,獨獨只剩了高跟鞋的足音。

噔,噔,噔……

***

淩晨兩點多,旅館前臺正打瞌睡的夜班當值洛絨爾甲被安蔓搖醒。夜裡寒氣重,她穿得嚴嚴實實,帽子口罩都套上了,露出的一雙眼睛紅紅腫腫,帶著哽咽的音跟他說收到家裡的電話,母親得了重病住院,要連夜趕回去。

對於遇到不幸的人是應該施以力所能及的幫助的。洛絨爾甲很快就忘記了半夜被人叫醒的不快,他幫安蔓結清房費、拎行李裝車,最後幫著她把渾身酒氣的秦放拖扶進車裡。

安蔓開車離開的時候,洛絨爾甲站在路邊一直向車子揮手,心裡感慨著這姑娘可真能幹,連車子都會開,轉而想到接下來要走近一個小時的盤山懸崖路,又有些為她擔心。

但願佛祖保佑,一路平安。

他站了好一會兒才呵著氣小跑回屋。幾乎就在他關上門的同時,一輛黑色的轎車從旅館前頭的街道上呼嘯而過,橘黃色的車燈遙遙指著的,正是安蔓離開的方向。

***

安蔓腦子再亂,也知道開夜路危險,尤其是盤山道,當地人稱“九十九道盤,鬼走也難”。一道盤陡過一道,整個呈螺旋錐樣繞十幾座山上去,最頂上那道說是萬丈懸崖一點都不過分。

上到第三十來道時,安蔓把所有的車窗都打開。寒風在車裡颼颼地刮,凍得人困意全無,山壁上斜出的樹,陡一看都像是隱在暗處不懷好意的人。

已經是12月下旬,月相開始由滿轉半,疏淡地掛在半天,像是睜開的冷冷的眼睛。不管拐幾個彎,行多少路,抬頭一看,它的視線還在你身上,叫人無所遁形。

這別樣的仿佛置身世界盡頭的寧靜,終於讓安蔓的腦子從混沌裡一點點抽離出來。

車輪膠皮摩擦著山道,她開始仔細回憶這個晚上的一切。

——喝下溶有安服靈的檸檬水之後,秦放慢慢合上眼睛……

——猶豫了再猶豫,伸手去敲188號的房門……

——趙江龍拿著卷起的雜誌,一下下抽她的頭臉,說:“你趙哥錯哪兒了啊,你給解釋解釋,解釋解釋……”

——被趙江龍打得全無還手之力,她蜷縮著護住頭臉任他拳打腳踢。肋骨挨了兩腳,現在還在疼,隱隱地疼……

……

陡然間,安蔓渾身一顫,重重踩下了刹車。車子慣性往前沖了好幾米,車輪和地面發出難聽的摩擦聲。前方再有幾米就是懸崖,黑魆魆的山石外頭,就是大片的無邊無際的稀薄空氣。

她想起來了:自始至終,她根本沒有碰過刀子!

被趙江龍往死裡打的時候,她試過用牙咬、用指甲去抓,窮極的時候甚至想把茶几掄起來砸趙江龍,但是真的沒有刀子,真的沒有!

那時她嚇傻了,屋裡只有她和趙江龍兩個人,趙江龍中了刀,又是那樣的表情,她就以為是自己混亂間失了手。方寸大亂之下,居然半夜開了車逃跑。

跑到哪兒去,這是跑得了的事嗎?再說了,這一跑畏罪潛逃,不是更把罪坐實了嗎?

安蔓有一種不祥的預感。

不行,得回去。

她強迫自己冷靜,深深吸一口氣,準備掉頭。

就在這個時候,後視鏡裡忽然燈光大亮,安蔓還沒反應過來,就聽轟的一聲巨響。撞擊力迫得車子往前進了四五米,車頭刹那間走空,安蔓以為下一刻就要墜崖,嚇得尖叫不止。

車門猛地被拽開,一個高大的男人粗暴地拽住她的頭髮,將她整個人都拖到地上。安蔓的頭皮火辣辣地疼,掙扎著想站起來時,那人一腳踩住她後腦勺,把她的臉重重踩進泥土裡,怒吼了句:“臭婊子,貨呢?”

***

秦放覺得特別冷。

像是床頭有人放了好幾台風扇,開足了馬力對著他猛吹,被子也不知道哪兒去了,總也摸不到。風扇的聲音咯噔咯噔的,在這聲音的背後,似乎很遠的地方,有安蔓的慘叫聲……

秦放一個激靈,眼睛陡然睜開。身處的環境讓他完全蒙了,腦子裡一陣陣針刺樣的疼,他掙扎著從後座上坐起來,幾乎是下意識地偏頭朝一邊的窗外看。

不遠處,安蔓蜷縮著身子在地上痙攣,有個男人腳踩在她身上,手撐著膝蓋;另一個戴鴨舌帽的狠狠踢她肚子,大聲吼著:“不是你是誰,貨呢?”

秦放下意識覺得這是夢,但即便是在夢裡,也容不得別人這麼欺負安蔓。他叫著安蔓的名字,撐著椅座想去開車門,剛有動作,車身突然嘎啦響了一下,接著,以一種異樣的幅度慢慢傾斜。

秦放後背一涼,僵了有一兩秒之後,他抬頭看向另一側的前方。

那裡不是實地,是深藍色大海一樣的空氣,無邊無際的盡頭處,甚至飄浮著低一些的星星。車頭明顯開始下傾,幸運的是,又以一種顫巍巍的態勢保持了平衡。

那邊顯然也注意到這頭的動靜了,手撐膝蓋的那個人冷笑了兩聲,拔腿就往這邊走。才剛走兩步,腿上突然一緊,低頭一看,安蔓死死抱住他的腿,虛弱地說了句:“你別……跟他沒關係的,真沒關係。”

那人居然笑了,插科打諢似的看著對面的鴨舌帽:“呦,你看看這捨生忘死的,當演戲了都。”

老搭檔了,處理這種事不是一次兩次,鴨舌帽笑了笑,大踏步走到車子前頭,一抬腿,腳蹬在車後大杠上,一副下一秒就要開踹的架勢。

先前那人低頭看安蔓,聲音挺平靜的:“那屋子,我們一直盯著,除了你就沒別人進出……再給你個機會,貨呢?”

貨?

什麼貨?趙江龍倒騰的貨嗎?安蔓哆嗦得厲害,死死盯住鴨舌帽踩在車後杠上的那只腳——她如果不說,秦放會死的……

大不了承認下來,能拖一分是一分,說不定就是這分分秒會有轉機呢?

安蔓顫抖著說了句:“我沒退房,東西……我放在旅館櫃子裡……”

嘴唇早就被打裂了,已經被風吹幹,說話的時候一絲一絲牽扯得疼。那人的臉上露出滿意的笑容,向著鴨舌帽揚了揚下巴,鴨舌帽會意,近乎玩味地清了清嗓子,再然後用力一蹬。

你說,或者不說,結果都是一樣的。

在安蔓撕心裂肺的慘呼聲中,車子轟然傾覆。車尾帶起土道上的灰塵,緊接著傳來巨大的磕碰聲,應該是往下墜落時磕到了嶙峋逸出的尖石,再然後就沒有聲音了。

兩個人從地上拖起癱軟的安蔓上車,關上車門時,忽然覺得整座山好像都震了一下。這一下之後,才是真正的安靜。

鴨舌帽咂了咂嘴,說了句:“呦,這懸崖還挺深的。”

另一個也深有感觸:“所以說啊,在這種地方開車,一定要注意行車安全,救都沒法救啊你看。”

***

事實上,車子墜下懸崖的時候,秦放都還沒完全分辨清楚這到底是不是夢。一方面是藥物影響,另一方面,事情實在也發生得太快——他記得,自己明明在睡覺啊。

幾年前秦放和朋友單志剛去影院看喜劇電影,有一段男主角出城剿匪,師爺拿著大喇叭喊話,闡述剿匪的必要性,聲淚俱下:“麻匪任何時候都要剿!不剿不行!你想想,你帶著老婆,坐著火車,吃著火鍋唱著歌,忽然間,就被麻匪劫啦!”

當時他笑得前仰後合的,拍著單志剛的肩膀說:“看看,人生無常啊。”

這事,怎麼可能發生在自己身上呢?

臨睡前,他看了場綜藝節目,喝了一杯檸檬水,怎麼一睜眼就穿戴好了躺在荒郊野嶺的一輛車裡,而且下一秒就墜崖了?

天上還有月亮,夜重得很,這麼短的時間,到底是發生了什麼乾坤逆轉?

沒有任何線索,只有安蔓的慘呼聲和他聽到的唯一的一句話。

“不是你是誰,貨呢?”

秦放疲憊地閉上了眼睛。

假的,假的,夢魘,噩夢,跟那個戲臺上緩緩走近但總也看不到臉的女人一樣,都是夢。

明天,太陽出來的時候,睜開眼睛,安蔓會安然無恙地躺在身邊的。

明天,會是,新的一天。

***

轟的一聲巨響,車子重重觸地。穀底不知道是立著的尖錐還是被劈斷的樁,強力的衝擊下,尖樁瞬間刺透車身,從他的後心刺入,前胸透出。

巨大的撞擊聲驚得谷底林子裡的烏鴉哇啦啦一陣亂飛,鋪天蓋地,像是驟然升起擋住夜色的黑霧。

這是12月下旬,20號前後,農曆十一月十八,月亮剛剛由滿月轉虧。據說再過幾天,到了農曆二十三,滿月會虧去一半,是為下弦半月。

主題書展

更多主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:

海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;

海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。