電子書同步在下列平台販售

商品簡介

我這一生處於國際大環境與政治大形勢,稱得上「翻天覆地」和紛雜多變的時代。而我在臺灣的外交職業,又使我陷入國際和兩岸政治紛爭的漩渦之中,進退兩難。這樣的經歷,如寫出來供年輕人乃至後代世人,從中吸取些知識與啟發,似也不無教益和價值。

這本書可稱老少咸宜,尤其對關注糾纏了六七十年的兩岸對峙問題的有心人士或領導人物,在〈結語〉章中,或許可以借用先哲孔老夫子「溫故而知新」的明訓獲得一些「新知」(或「啟發一些『新機』」)也說不定呢。

作者簡介

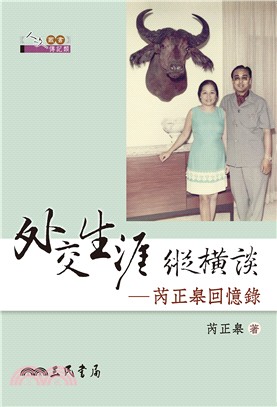

芮正皋

1919年出生。上海震旦大學畢業後,考取公費留學法國,專攻國際法及國際關係學。1949年大陸政權更迭,赴臺從事外交工作,曾擔任蔣介石傳譯。首創「彈性外交」之說。一生以「求生存、追一統」為理念。抱「終生學習」、「眾人皆師」態度、持「愚公移山」之志,追研人生真諦,冀能以「一得之愚」與眾分享。

序

自 序

自從初生撰寫《回憶錄》之心至今,晃眼之間,又是數度寒暑過去了。如今,忽然發覺全書已經大體成形,再略經增刪後便可付梓了,不禁喜從中來:以我這樣一個九十餘歲的垂垂老人,在數年之內主要依靠自己的體力和腦力,完成三十餘萬字的此書,實在不免興起自豪和「自得」之感。然而,靜下心來仔細想想,卻又感到,若無諸多親友的熱情支持和鼎力相助,此書恐怕至今仍在「初稿」階段,距正式出版遙遙無期。有鑒於此,便想借「自序」的方式,談談我撰寫此書的來龍去脈,並對幫助過我的諸位親友致以最誠摯的謝意。

我之決定撰寫這一《回憶錄》,可以說,有個「遠因」起了很大的推動作用,此即中華民國前外交部長、監察院院長錢復(君復)先生的影響與啟發。記得是在2006年,我從澳洲去臺北,到國泰慈善基金會董事長辦公室拜訪錢復先生時(他一年前剛卸任監察院院長),他送了我不久前出版的《錢復回憶錄》,卷一、卷二,厚厚的兩大冊。我欣喜拜謝,攜歸澳洲後,常置案頭,不僅將它作為充實生活的讀物,還往往用作為查閱資料的「參考工具書」。每當翻閱《錢復回憶錄》時,總禁不住暗暗欽佩:如他這樣公務繁忙的人物,居然還能擠出時間,親筆撰寫如此詳實,並頗具學術性的著述,實在難能可貴。而對照自己,我在當時卻連撰寫回憶錄的念頭都沒有,遑論執筆的實際行動了!不過,錢復先生的贈書之舉,卻猶如在我的心田播下了一顆種子,漸漸地發育、萌芽和苞殖,竟至成為我不久後決定撰寫這一《回憶錄》的重要促成因素。

自思我這一生的經歷,雖然談不上「傳奇」,卻也是夠「複雜」的。就個人的婚姻和家庭情況而言,如我在本書最末一章〈結語〉後的〈書外餘言〉中所述,在1947年前赴法國公費留學前,就已與潘詠馥女士結婚,並生有三個子女(當時,次子尚在母腹)。但是,此後由於國內環境的翻天覆地變化,我為了謀職和生存,經友人規勸,決定前赴臺灣,從而與大陸勢同陰陽兩界,無法往來,遂在臺灣又和劉嶼梅女士組成了另一個家庭,並育有三子。

此外,我這一生遭遇到的國際大環境和政治大形勢,卻也真稱得上「翻天覆地」和「紛雜多變」,在某些方面至今猶然:我年輕時正值二次大戰爆發,上海又是各方勢力爭奪的焦點,令人終日憂心忡忡。我剛赴法國留學,志在學成報國之時,卻又逢故鄉的政權更迭,並且國、共竟成了不共戴天的仇家。因我迫於生計,謀職於臺灣,則竟又從此難返故鄉,見不得爹娘和妻小,成了中國大陸的「陌路人」。至於我在臺灣的外交職業,更令我處於國際政治鬥爭的漩渦之中,進退皆難,只有順勢而作某些努力。晚年靜思,這樣的「公」、「私」經歷,其實也確實不是任何人都會輕易遭遇的,我「有幸」而得此際遇,雖有種種「不如意」事,卻也不乏「不平凡」事;這些事情,於我可能因習以為常而視若無睹了,但於人,特別是年輕人乃至後世人,卻可能從中汲取某些知識和啟發,倒也不無教益和價值。一念及此,我便禁不住「自我激勵」、「熱血沸騰」起來了(這是我的優點,也是缺點;無論如何,總是我的特點吧),於是傾向於《回憶錄》的實際操作。

當然,我撰寫這本《回憶錄》,也還有一個「實用主義」的目的在內。人們常說,「生命在於運動」;不少老人便循此教誨,每天花費相當的時間作些體育鍛煉。而我則認為,一般人對於此語的認識,恐怕有失偏頗,蓋因「運動」二字應該不僅包括體育運動,還當包括腦力活動,所謂「腦力激盪」;對於老人而言,恐怕後者更為重要。有鑒於此,我正好借這撰書的機會來鍛煉鍛煉自己的腦力,從而延長自己的生命力。這既可解老年人的「寂寞」,又可多留些「成果」給後人,豈非一舉兩得?利用電腦錄入和修改文字、查找資料、與人通信,以及將語音轉變為文字等等的「高科技」(對我而言確是「高科技」)的學習和使用過程,令我的身、心都獲得了莫大的享受。這確是始所未料的,可以稱得上是我撰寫此書的「副產品」吧。不管怎樣,這一「實用主義」想法,既成了撰寫本書的動力之一,也已經證實為十分有效,在此說出來,也頗有與讀者們「共用」的意思在內。

本書最終得以在臺灣付梓,也基於另外一個因素,則是北京東方出版社的許劍秋社長的鼓勵了。2009年2月間,人民出版社屬下的東方音像電子出版社社長許劍秋前來澳洲雪梨考察,因我的好友錢俊的介紹而使我有緣識荊,承許社長厚意,於某日光臨我家,言談甚洽。許社長竭力鼓勵我撰寫《回憶錄》,並承諾他將盡力協助此書出版。許先生的熱情支持和誠懇態度令我十分感動,於是加強了我撰寫《回憶錄》的決心。

可是,世事變幻無常。由於非為許社長的職權所能控制的種種因素,我的書稿在大陸有關單位歷時兩年多的「審批」過程中,仍在原地踏步,毫無進展。

幸而,峰迴路轉,出現了陸游〈遊山西村〉「山重水複疑無路,柳暗花明又一村」的境界。這由於我的貴人錢復先生的及時建議與熱心協助,及他與三民書局多年的交誼,最後還是由他從中促成了我與三民書局簽訂出版合約。

回想七、八年前錢復先生贈我他所著《回憶錄》(「播下種子」),其中經過一段「難產期」(北京「審批」),最後還是由他扮演了「產生婆」的角色,才使拙作在臺灣出版,其中過程迂迴曲折,無意中實踐了《大學》所揭櫫的「物有本末,事有終始」的「大道」,豈不妙哉。

更為巧合的是,我在淡江大學歐洲研究所任教時所著《法國憲法與「雙頭政治」》、我內兄劉渭平教授所著《小藜光閣隨筆》,以及稍後北京大學法學院先兄芮沐教授遺著《民法法律行為理論之全部》(透過其得意弟子李模的遺孀許婉清女士之安排),這些著作在表面上毫無關連各自個別運作的情況下,分別和三民書局結了「緣」,由三民書局出版或總經銷,前後歷時數十年。如今我又步它們的後塵,添加了這本《外交生涯縱橫談》的拙作加入了三民的陣容,使先前的「個別結緣」現象,形成目前的「環環相扣」「一氣呵成」的氣勢。若稱之謂「文壇佳話」應不為過吧。

我的《回憶錄》寫作一旦進入「實際操作」階段,諸多具體事務便紛至沓來,而對於我這個年逾九十的老人來說,有些事情更是窮於應付,乃至一籌莫展了。幸得同在雪梨的華裔「忘年交」一位好朋友錢俊先生古道熱腸,自始至終熱情相助。不僅為我解決資料整理、照片翻攝、光碟刻錄等等繁瑣雜事,更為我多方設法,牽線搭橋,往返聯繫,雖然最終未能在北京由「東方」出版,但錢俊君為本書在臺灣出版的過程中也曾階段性地付出了許多心血和勞力。因此,我不能「過河拆橋」,在此仍須向他鄭重致謝。他是謙謙君子,從不以助人之舉為「資本」,這令我更生謝意和歉意。同時,我對東方出版社的許劍秋先生的鼓勵與熱忱也並未忘懷,始終感銘,因為他已經在他職權範圍內盡了最大的努力;他和眾人一樣,一時也無法改變當前大環境下存在的若干「自我羈絆」措施。

上文已經提及,我之所以決定撰寫本書,原因之一即是向世人談談我這不算「傳奇」卻頗不平凡的一生際遇,其中包括對自己的婚姻和家庭情況作出交待和懺悔。不料,在撰寫本書的過程中,卻使我暮年的生活中又增添了令我欣喜、甚至喜出望外的動人色彩。

事情是這樣的:當我與中國大陸上的一女、二子(當時妻子已經去世)恢復聯繫後不久(具體過程見〈書外餘言〉),我向當時在上海社會科學院歷史研究所擔任副所長和研究員的次子芮傳明試著提出了自己撰寫《回憶錄》的設想。出乎意料的是,他不但沒有因為過去六十年來的不愉快回憶以及對我的幾乎完全不瞭解而否定我的想法,反而表達了熱情的支持,並且很快地提出了若干建設性建議和列出了初步的寫作提綱;在日後的進程中,還經常建議我增刪什麼內容,或者提醒我注意什麼要點。直至書稿基本成形,他又主動表示,鑒於我年邁體衰,腦力和體力都難以勝任繁重的工作,故願意代替我通校全稿,保證品質。

這令我大感輕鬆,乃至「興奮異常」,「感慨萬千」!這不僅是因為他幫我大大減輕了我用於書稿的工作量,更因為我深深體會到,以我們這對六十餘年未見面,且長期「各為其主」的父子而論,最終竟能如此默契地配合,合作完成這本《回憶錄》,恐怕多數世人都會用「父子天性」、「世紀奇蹟」等來理解和命名了。但是,我知道,主要的原因恐怕還在於他敦厚的天性和寬廣的胸懷,他當是抱著充分理解和寬容的心態來對待和處理這「一甲子隔閡」和我本人晚年一個「心靈寄託」。每念及此,我便認為本書的價值不僅在於其內容為世人提供了某些知識與經驗,更在於其撰寫過程展示和加強了我們父子之間的親情以及我兒子的善良心靈。這是彌足珍貴的,也是我極其為之自豪的。因此,這段「佳話」也就值得在此一提。

有關本書的內容,在此有一點小小的說明:本書原設有第六章〈人物雜憶〉,其中列有葉公超、胡宗南、李模、芮沐、錢復、徐煥廷、李登輝等各篇。但以全書篇幅過多(31萬字),復以性質與本書較為不類,隨徇編輯部門的善意建議,把第六章「割愛」刪去,全書字數也削減為少於20萬字(第六章內容將於日後另出專書)。此一不得已的措施,雖然目前不無缺憾,但若因追求「二者兼得」而導致「二者皆失」,則將是更大的損失和遺憾。謹在此陳明,並向未列的諸君或其家屬致歉,請求諒解。

最後,對於本書的成功面世,除上文提到的錢復先生對我厚愛、自始至終全程鼓勵和支持,又為本書撰寫了〈序〉,並且審閱各篇,指出不少錯誤之處,功不可沒;戴瑞明先生也在百忙中撰寫了〈前言〉,再度表達我的感激之忱。最後,我特別感謝卓訓鵬先生對於我電腦操作方面的熱心指導、編排打字、電腦修理等寶貴的協助,如此等等。我謹在此一併致深刻的謝意。

數千年來逐步形成的中華民族,既有悠久的歷史和燦爛的文化傳統,也不乏苦難的歲月和曲折的遭遇。古諺「多難興邦」,非指為了「興邦」而樂於「多難」,而顯然是指當「多難」客觀地降臨於民族時,往往反而能激發國人發憤圖強,積極改革,闖出一片新天地。我想,此語於我國、我個人,都不無啟示。我在《回憶錄》中所涉及的,固然只是中華民族「多難」時期的某些人和事,但是,人物所展現的良好品格和事件揭示的深層思考,卻完全可能為日後中華民族的進步作出若干貢獻。這正是我所期望的。此外,我以此書描述了我將近一生的「公事」和「私事」,旨在向世人有個交待,向家人也有個交待;凡是正確的,我堅持,凡是錯誤的,我懺悔。希望親友們能對我有更深的瞭解、理解和諒解;希望借著此書的面世,我能為時代和我個人有意無意導致的「多難」家庭聊作補償,至少,讓殘缺的「親情」能有進一步的彌補與「滋潤」。我指望著「奇蹟」的發生。實所馨禱!

目次

前言/戴瑞明

自 序

第一章 初出茅廬 赴法求學

就讀震旦

赴法之旅

巴黎大學的學習時光

旅法同學

博士論文

兼修「巴黎政治學院」

在巴黎兩度參與聯合國事務

打擊駐法大使館變節投機分子

參加首屆僑務會議 初遇蔣介石

第二章 回臺效力

就職外交部

擔任蔣介石翻譯

隨黃少谷團長慶賀教宗加冕,順道訪問歐、墨、日

參加蔣公創辦的「國防研究院」受訓

第三章 對非工作 長路漫漫

「非洲三劍客」

最「短命」的駐馬利大使館

茅利塔尼亞沙漠中辦外交

陪同沈琦學長訪問非洲

上伏塔設館吃「閉門羹」

策劃中象建交,預為部署

隨外交部長沈昌煥訪問非洲

負起文化使命,率團訪非百日

非洲狩獵,獅子、野牛斃於槍下

打開甘比亞大門,「甘之如飴」

搭乘36小時火車會晤張群

贏得塞內加爾總統的支持

水利技師冤死,法國醫師遣返

「針灸外交」

苦修英文

終止與象牙海岸長達15年的外交關係

駐非前後23年、總結11個字:「往來無白丁,儘是騷人墨客」

象館任內一件憾事:我得罪了朱撫松部長

第四章 回國之後 著書立說

新情況,新觀念

「聯合國熱」

臺、加建立實質關係的幕後祕辛

為張建邦代謀仕途「更上層樓」「客串」策士

第五章 追求生存和統一

「兩岸關係問題」的由來

檢討聯合國1971年所通過的第2758號決議案的法律觀點

「代表權」與「國家承認」二者並無必然關聯

從「國家繼承」觀點看兩岸關係

中共對臺灣的「隔離措施」

李辰雄大使的〈讀後感〉摘要

結 語

從「愚人節」談起

「要求中共『回歸憲法』」

世界全球化大趨勢銳不可擋

順應全球化趨勢,能否還原「中華民國」國號?

毛澤東曾主張維持「中華民國」國號

繫上「中華人民共和國」之鈴的

「繫鈴者」另有其人周善培

「複雜問題簡單化」「解鈴還須繫鈴人」

「愚者千慮必有一得」?

書外餘言

兩個家庭

李敖的「無心插柳」

出生60餘年從未見面的兒子來信叫「爸爸」

隔空的「天倫之樂」

附 錄

芮正皋簡歷

名人書札

主題書展

更多主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。